今日は3日目にしてようやく本塗り作業を終えた!と言う事もあって、少し桜坂辺りまで足を伸ばそうと思ったのですが、如何せん帰宅途中にあった八重桜が結構見事に満開になっていたのでついついそこに捉まってしまいました。

今日は3日目にしてようやく本塗り作業を終えた!と言う事もあって、少し桜坂辺りまで足を伸ばそうと思ったのですが、如何せん帰宅途中にあった八重桜が結構見事に満開になっていたのでついついそこに捉まってしまいました。

まあ東京の染井吉野はまだもう少しって感じですしね。

ちなみに今日は風も無かったので枝も殆ど揺れず、シャッタースピードは6秒ですがブレずに綺麗に撮れました。花は八重なのでちょっとモサっとしていますが、色がしっかり着いているのでこれはこれで良いですよね。

ちなみに今日は風も無かったので枝も殆ど揺れず、シャッタースピードは6秒ですがブレずに綺麗に撮れました。花は八重なのでちょっとモサっとしていますが、色がしっかり着いているのでこれはこれで良いですよね。

今日も帰り道に近所の池上本門寺に寄って来ました。桜の満開にはまだ少し早いですが、闇夜に浮かぶ五重塔はそれはもう見事です。

今日も帰り道に近所の池上本門寺に寄って来ました。桜の満開にはまだ少し早いですが、闇夜に浮かぶ五重塔はそれはもう見事です。

ちなみにここに来る途中の坂道を登るのがいつも以上に辛くてどうしたのかと思ったら、どうやら今仕事でやっているマスキングのせいで脚がパンパンになっている模様です。明日はもっとつらい作業になるので早く帰って養生するべきなのですが、精神面の方も大分やられている感じなのでせめてそっちがリフレッシュ出来れば・・・です。早く峠を越えたいですねぇ。

少し前に、墓場の中を抜けて(笑)本堂の方に出られるルートを発見しました。参道の直ぐ傍まで自転車で来れるので、これなら境内の中にも気軽に来られます。去年は自転車を置いて行くのが嫌で、かなり遠くから桜を眺めていましたからね。本門寺は子供の頃から来ていますが、自転車のお陰で色々と新しい発見があって楽しいです。桜が満開になったらもう一度来てもっと楽しもうと思います。

少し前に、墓場の中を抜けて(笑)本堂の方に出られるルートを発見しました。参道の直ぐ傍まで自転車で来れるので、これなら境内の中にも気軽に来られます。去年は自転車を置いて行くのが嫌で、かなり遠くから桜を眺めていましたからね。本門寺は子供の頃から来ていますが、自転車のお陰で色々と新しい発見があって楽しいです。桜が満開になったらもう一度来てもっと楽しもうと思います。

それにしても膝が・・・(苦笑)。

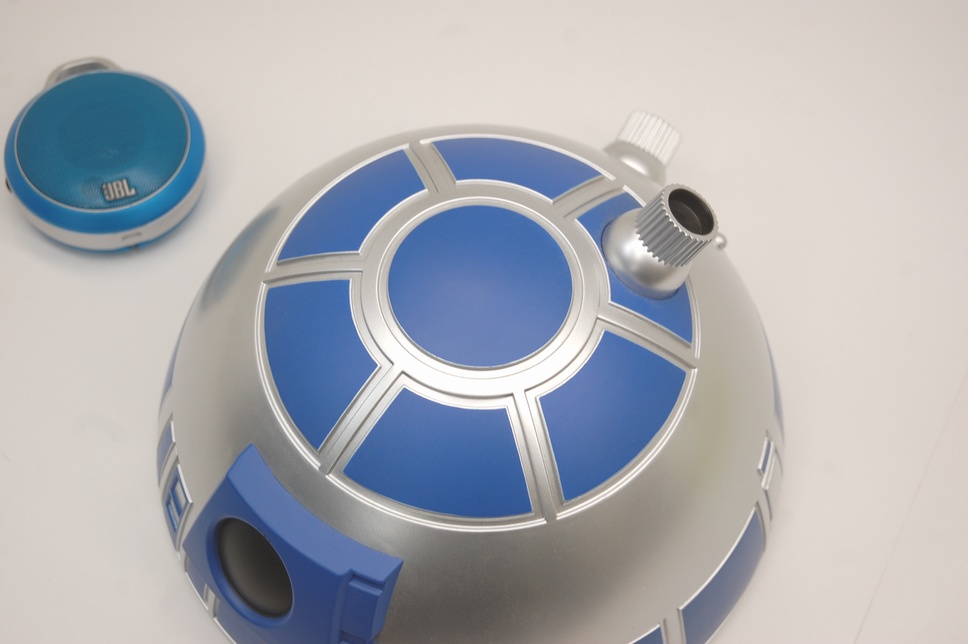

タブレット端末やヘッドセットの充電ステーションとして制作中のR2-D2は一応色々と進んでいまして、とりあえず今回はBluetoothスピーカーを付けたところまで紹介したいと思います。

タブレット端末やヘッドセットの充電ステーションとして制作中のR2-D2は一応色々と進んでいまして、とりあえず今回はBluetoothスピーカーを付けたところまで紹介したいと思います。

丁度頭の上に良さそうなスペースがあったので、そこを切り抜いてスピーカーを裏から固定しよう!と言う算段です。

丁度頭の上に良さそうなスペースがあったので、そこを切り抜いてスピーカーを裏から固定しよう!と言う算段です。

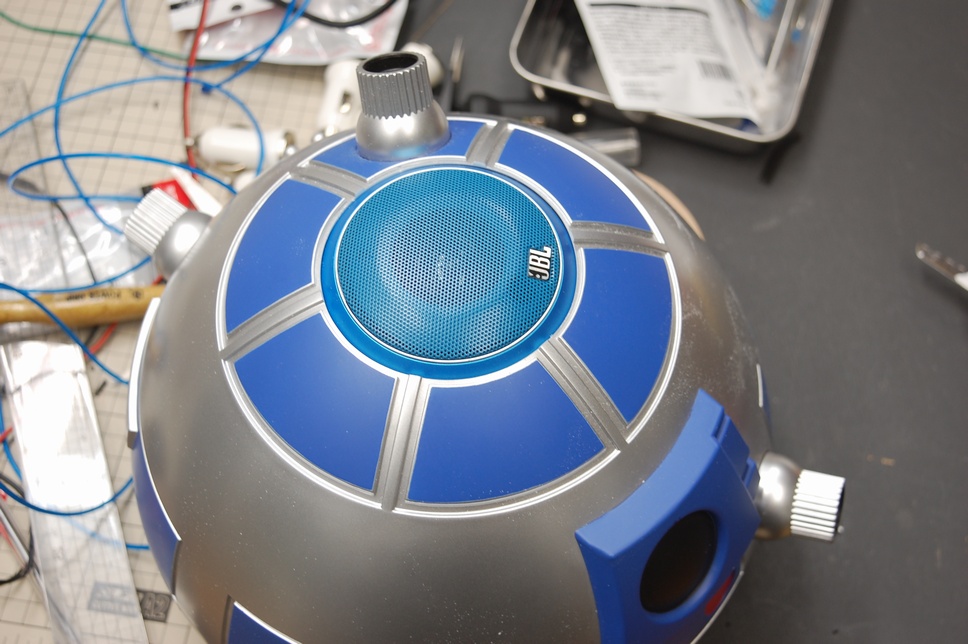

ちなみに下のボディ側は塩化ビニールらしく比較的柔らかいのですが、上側はどうやらABS樹脂なのでカッターでは刃が立ちません。

端材のアルミ板を曲げ、ボルトナットで固定します。

端材のアルミ板を曲げ、ボルトナットで固定します。 単に切って付けただけですが、まあまあ良いのでは無いでしょうか。後に色を同色にすればもっと良くなるでしょう。

単に切って付けただけですが、まあまあ良いのでは無いでしょうか。後に色を同色にすればもっと良くなるでしょう。

ただ本体のボリュームは側面についているので、あの状態ではボリューム調整が出来ない!と言うのが難点です。と言うか致命的じゃないですか・・・。

ただ本体のボリュームは側面についているので、あの状態ではボリューム調整が出来ない!と言うのが難点です。と言うか致命的じゃないですか・・・。

じゃあ本体側側面にあるボリュームボタンで調整すれば!と思ったのですが、本体はこのように埋め込んでしまう予定なのでそれも使えず・・・。

じゃあ本体側側面にあるボリュームボタンで調整すれば!と思ったのですが、本体はこのように埋め込んでしまう予定なのでそれも使えず・・・。

と言う事なのですが、実はapple製品には”Assistive Touch”なる機能があるので、画面をタッチすればボリューム調整が可能なんですよね。

と言う事なのですが、実はapple製品には”Assistive Touch”なる機能があるので、画面をタッチすればボリューム調整が可能なんですよね。

ただやっぱりボリューム調整はもっと簡単に素早く行いたい!と言う事で、少し改造してみることにしました。丁度良い場所にツマミみたいなのがあったので、それがそのままボリュームになれば凄く便利だなぁ、と思いまして。

ただやっぱりボリューム調整はもっと簡単に素早く行いたい!と言う事で、少し改造してみることにしました。丁度良い場所にツマミみたいなのがあったので、それがそのままボリュームになれば凄く便利だなぁ、と思いまして。

ちなみに当初はそこに可変抵抗(ボリュームスイッチ)を付けて線を引っ張ろうかと思ったのですが、予想以上にBluetoothスピーカーの内部が窮屈だったのでそれは止めました。と言うかそこまでするとこれを買った意味が無いのでは・・・と思ってしまいまして。

ちなみに当初はそこに可変抵抗(ボリュームスイッチ)を付けて線を引っ張ろうかと思ったのですが、予想以上にBluetoothスピーカーの内部が窮屈だったのでそれは止めました。と言うかそこまでするとこれを買った意味が無いのでは・・・と思ってしまいまして。

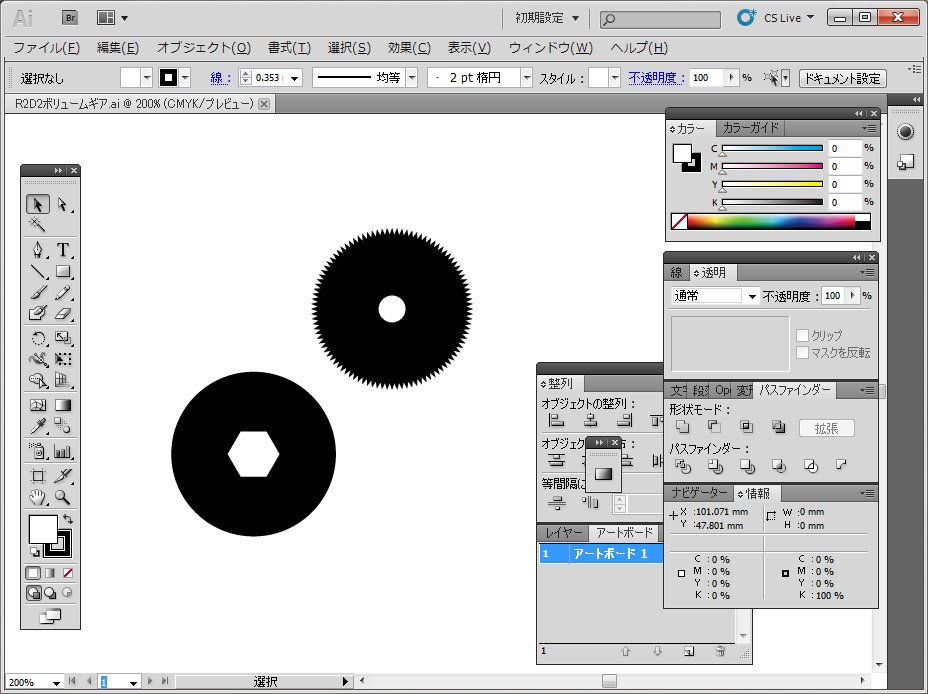

幸いにしてボリューム部分がギザギザになっていたので、それを利用してギアーを作ろう!と言う作戦です。

幸いにしてボリューム部分がギザギザになっていたので、それを利用してギアーを作ろう!と言う作戦です。

大体のギザギザを合わせたデータを作りました。歯車の画を作るのは初めてですが、単に多角形(今回は100角形!)を作ればよいだけなんですよね。Ilustratorって本当にとても便利です。

早速レーザーで出力してみました。ここまでの流れはもう15分くらいあれば出来るようになっています(ただしこの後の調整で時間が掛かるのですが・・・)。

早速レーザーで出力してみました。ここまでの流れはもう15分くらいあれば出来るようになっています(ただしこの後の調整で時間が掛かるのですが・・・)。

こんな感じでギアーが完成です。これが子供の頃に出来れば・・・。

こんな感じでギアーが完成です。これが子供の頃に出来れば・・・。

元々ついていた部品にはボルトが付くようにこちらにもアクリルプレートを切り出しました。

元々ついていた部品にはボルトが付くようにこちらにもアクリルプレートを切り出しました。

これらを組み合わせ、Bluetoothスピーカーのボリュームにギアーの刃が噛み合うようにします。

これらを組み合わせ、Bluetoothスピーカーのボリュームにギアーの刃が噛み合うようにします。

と言う訳で、このツマミを回すと瞬時にボリュームを調整出来る!と言う具合になりました。

と言う訳で、このツマミを回すと瞬時にボリュームを調整出来る!と言う具合になりました。

ただ途中から気が付いたのですが、通常右に回すとボリュームが上がる筈なのに、逆に下がってしまうと言う・・・(苦)。間にもう一個ギアーを入れなければならなかったのです。

まあ使えない事は無いのでとりあえずはこれでOKで、後で余裕があったらまた改造したいと思います。音に不満が出たら無線機部分を使ってアンプは別途追加する!と言う可能性もありますしね(ただそうなるともう泥沼ですが)。

仕事上で撮影をする機会は結構多いのですが、実はカメラや機材に関しては殆どお金を掛けていなかったりします。日常的に使っているカメラはNIKONのD40と言うカメラで、中古ならレンズとセットで1万円程度で買えるような安い物です(この他は完成時などに時々使うD200、自宅用はD90、そして通勤用のDP2Mです)。

仕事上で撮影をする機会は結構多いのですが、実はカメラや機材に関しては殆どお金を掛けていなかったりします。日常的に使っているカメラはNIKONのD40と言うカメラで、中古ならレンズとセットで1万円程度で買えるような安い物です(この他は完成時などに時々使うD200、自宅用はD90、そして通勤用のDP2Mです)。

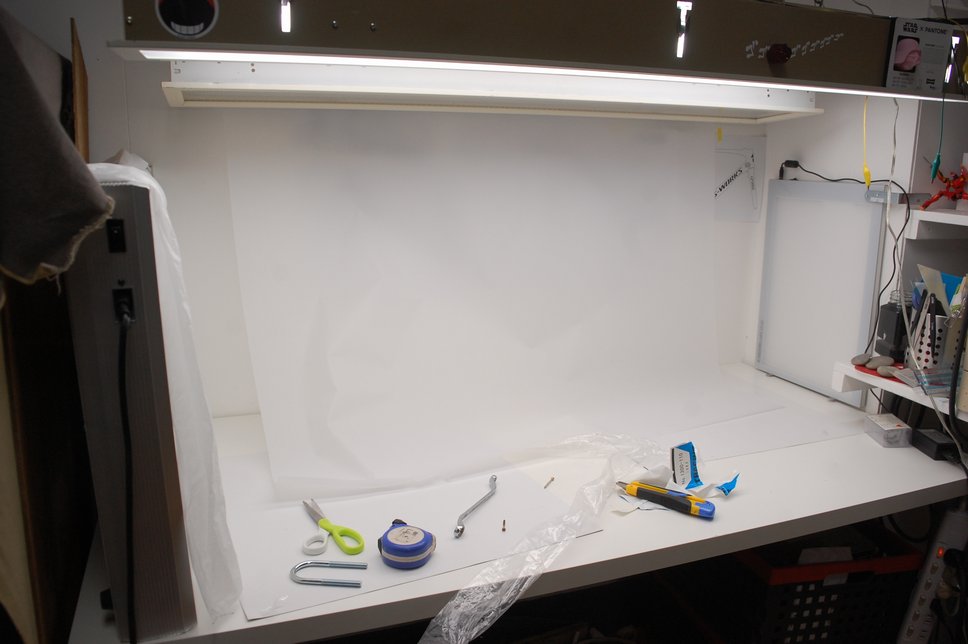

以前知人の工場に間借りといった形態で行っていた時は場所などの制限があった為に撮影スペースを確保する事が出来ませんでしたが、今の工場に移転してからは比較的(と言うか十分過ぎる)スペースがあったので、最初は上のような簡易撮影スタジオと専用の照明を購入しました。しかしこれがまた非常に使い難く・・・。

以前知人の工場に間借りといった形態で行っていた時は場所などの制限があった為に撮影スペースを確保する事が出来ませんでしたが、今の工場に移転してからは比較的(と言うか十分過ぎる)スペースがあったので、最初は上のような簡易撮影スタジオと専用の照明を購入しました。しかしこれがまた非常に使い難く・・・。

なのでその後、作業スペース兼撮影スタジオとしての場所を確保しました。と言っても単にIKEAで買ったテーブルを置いて、最初は上から蛍光灯を二個吊るしただけだったんですよね。

なのでその後、作業スペース兼撮影スタジオとしての場所を確保しました。と言っても単にIKEAで買ったテーブルを置いて、最初は上から蛍光灯を二個吊るしただけだったんですよね。

ただ壁を白く塗った事により光が良い感じに拡散してくれて、しかも撮影以外の細かいマスキング作業などにも重宝するのでこれが非常に良かったのです。先ほどの撮影スタジオなんて他の使い方が出来ませんから普段は邪魔なだけだったんですよ。

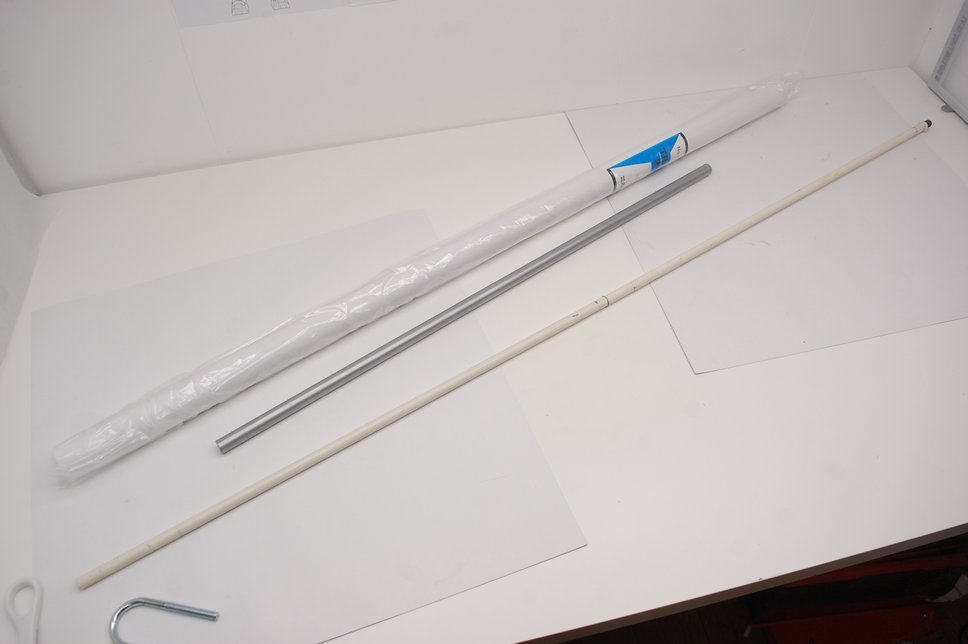

ただ机と壁だけだとその境界線が写ってしまうので、今回はそれの対策としてトレーシングペーパーを買ってみました。

ただ机と壁だけだとその境界線が写ってしまうので、今回はそれの対策としてトレーシングペーパーを買ってみました。

通常は布などを垂らしたりするみたいですが、ここは作業もする場所なので汚れても良いようにと使い捨てが出来るように紙にしたのです。

用意したのは幅が1メートルちょっと、長さが20メートルのトレーシングペーパーです。amazonで送料を含め¥3,000くらいでした。

用意したのは幅が1メートルちょっと、長さが20メートルのトレーシングペーパーです。amazonで送料を含め¥3,000くらいでした。

設置方法としては最初は紐を通して吊るすだけで良いかと思ったのですが、回転した摩擦でロープが切れて落下→被塗物が破損(!!)と言う事だけはどうしても避けたかったので、その対策だけはちゃんとしておく事にしました。

設置方法としては最初は紐を通して吊るすだけで良いかと思ったのですが、回転した摩擦でロープが切れて落下→被塗物が破損(!!)と言う事だけはどうしても避けたかったので、その対策だけはちゃんとしておく事にしました。

長いシャフトは使っていなかった照明のポールで、その間に鉄パイプを通してトレーシングペーパーの引き出しがスムースになるようにします。どちらも工場にあった産業廃棄物みたいな物です。

壁への設置は本当は格好良いL字フックなんかを使いたかったのですが、案の定工場にはそういったお洒落な物は無く、代わりに雨どいなどの排水パイプ(!)を固定する金具と、プレートワッシャー、ボルトなどを付けて代用しました。取り付けた場所は天井から吊るしている照明の少し上くらいにしています。

壁への設置は本当は格好良いL字フックなんかを使いたかったのですが、案の定工場にはそういったお洒落な物は無く、代わりに雨どいなどの排水パイプ(!)を固定する金具と、プレートワッシャー、ボルトなどを付けて代用しました。取り付けた場所は天井から吊るしている照明の少し上くらいにしています。

ちなみに使ったのが単なるフックでは無いのは、トレーシングペーパーの半径が25ミリなのでステーをそれ以上の長さにして壁に当たらないようにと言うことです。壁に当たるとスムースに回らなくなるのがとてもストレスが大きそうでして。

ちょっと判り難いですが、こんな感じで上から垂れ幕のようにトレーシングペーパーが引き出せるようになりました。幅もとても良い感じです。なんでもっと早くにやらなかったんだろう!、と。

ちょっと判り難いですが、こんな感じで上から垂れ幕のようにトレーシングペーパーが引き出せるようになりました。幅もとても良い感じです。なんでもっと早くにやらなかったんだろう!、と。

と言う訳で早速撮影をしてみました。使ったのは以前公衆電話風に塗装したプッシュフォンで、撮影に使用したカメラは先ほどのD40です。

と言う訳で早速撮影をしてみました。使ったのは以前公衆電話風に塗装したプッシュフォンで、撮影に使用したカメラは先ほどのD40です。

後ろに垂らしたトレーシングペーパーのお陰で見事にテーブルと壁との境界線が消えてくれました。まるで専用スタジオで撮影したかのようです(その前に白いケーブルどうにかしろって感じですか。笑)。

後ろに垂らしたトレーシングペーパーのお陰で見事にテーブルと壁との境界線が消えてくれました。まるで専用スタジオで撮影したかのようです(その前に白いケーブルどうにかしろって感じですか。笑)。

今まではこの角度で撮影するとかならず机と壁の境界線が出ていましたが、全く違和感無く背景が繋がりました。うーん、素晴らしいです。

今まではこの角度で撮影するとかならず机と壁の境界線が出ていましたが、全く違和感無く背景が繋がりました。うーん、素晴らしいです。

撮影スタジオの作り方についてはネットで色々と調べたのですが、実は余り参考になる物が見つからず、色々と手探りでやりながら結局全部自己流でこの状態になりました。

トレース台は別として(揃えたのは最近ですし)、IKEAのテーブルが5千円程、上から吊るしている蛍光灯は中古品で一個¥2,000程度ですから、市販の簡易スタジオと照明を買うよりも安く済んでいたりします(あれは一体なんだったんだ・・・と。笑)。

間違っているところも色々あると思うのですが、私的には現状で結構満足しています。ちなみに普段はトレース台をこんな風には使ってませんので念の為(笑)。