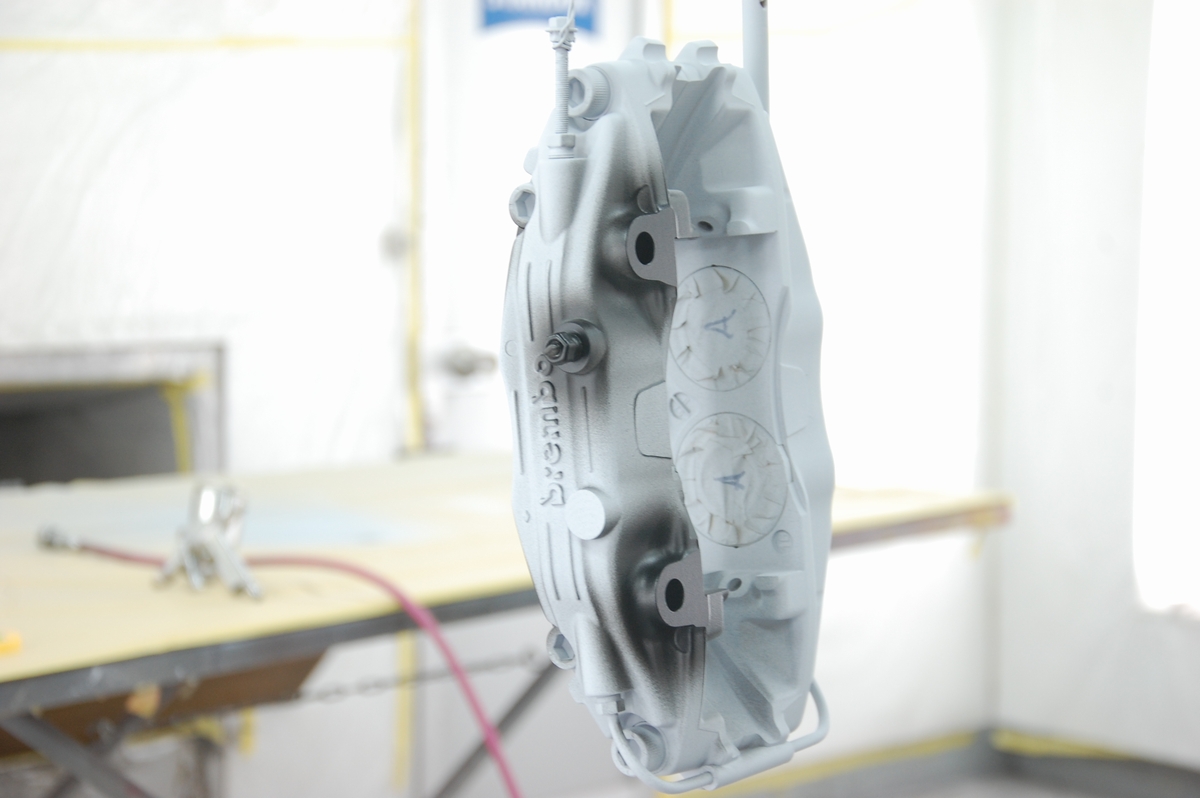

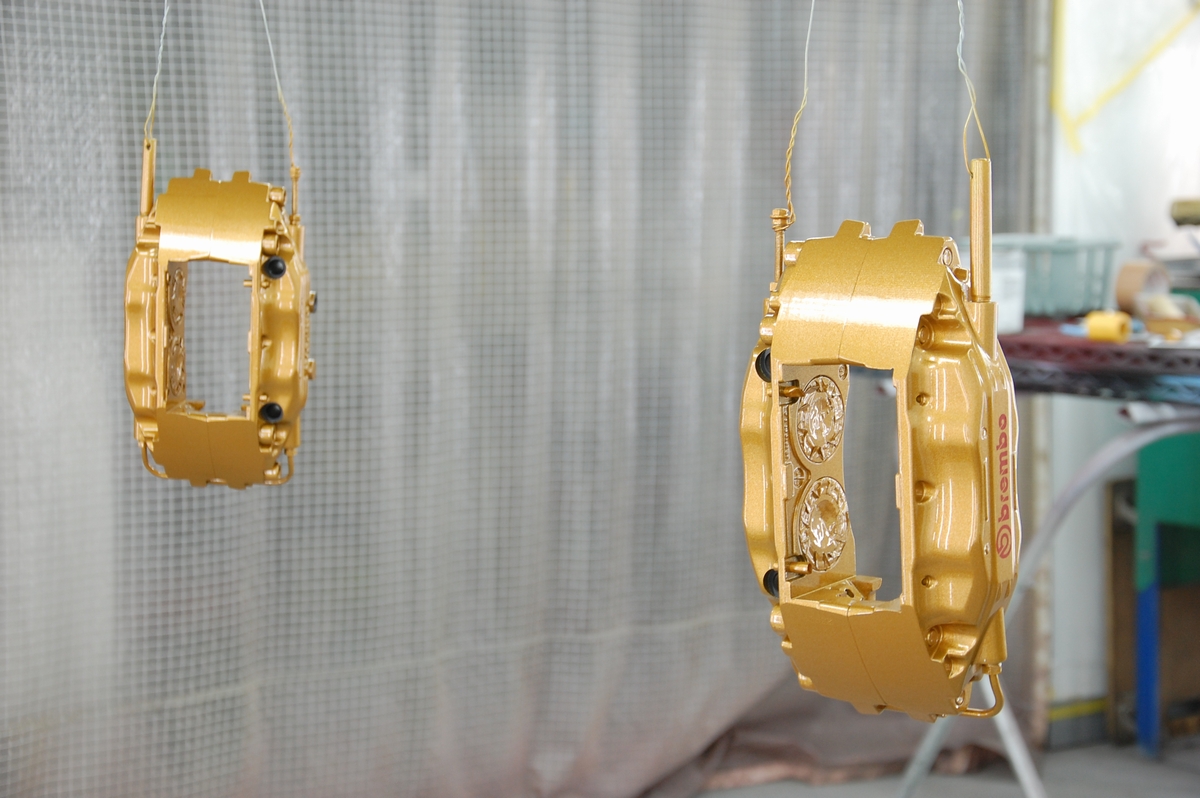

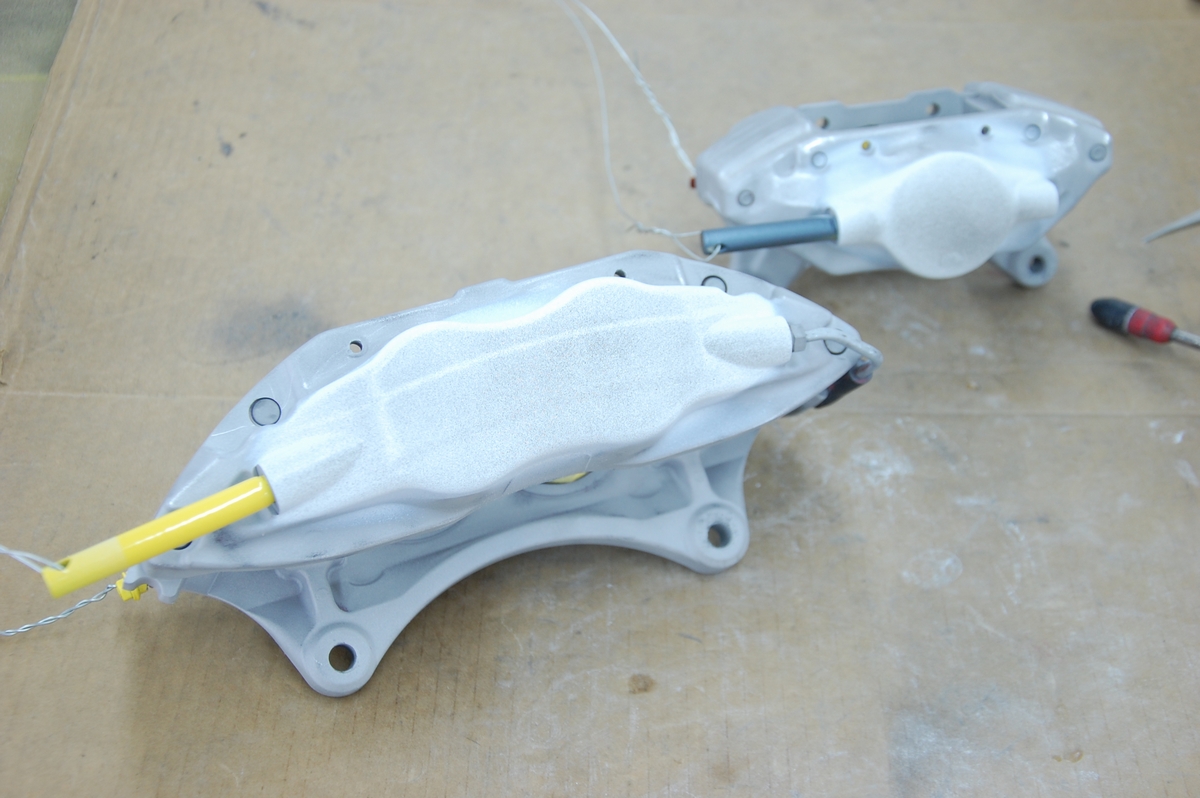

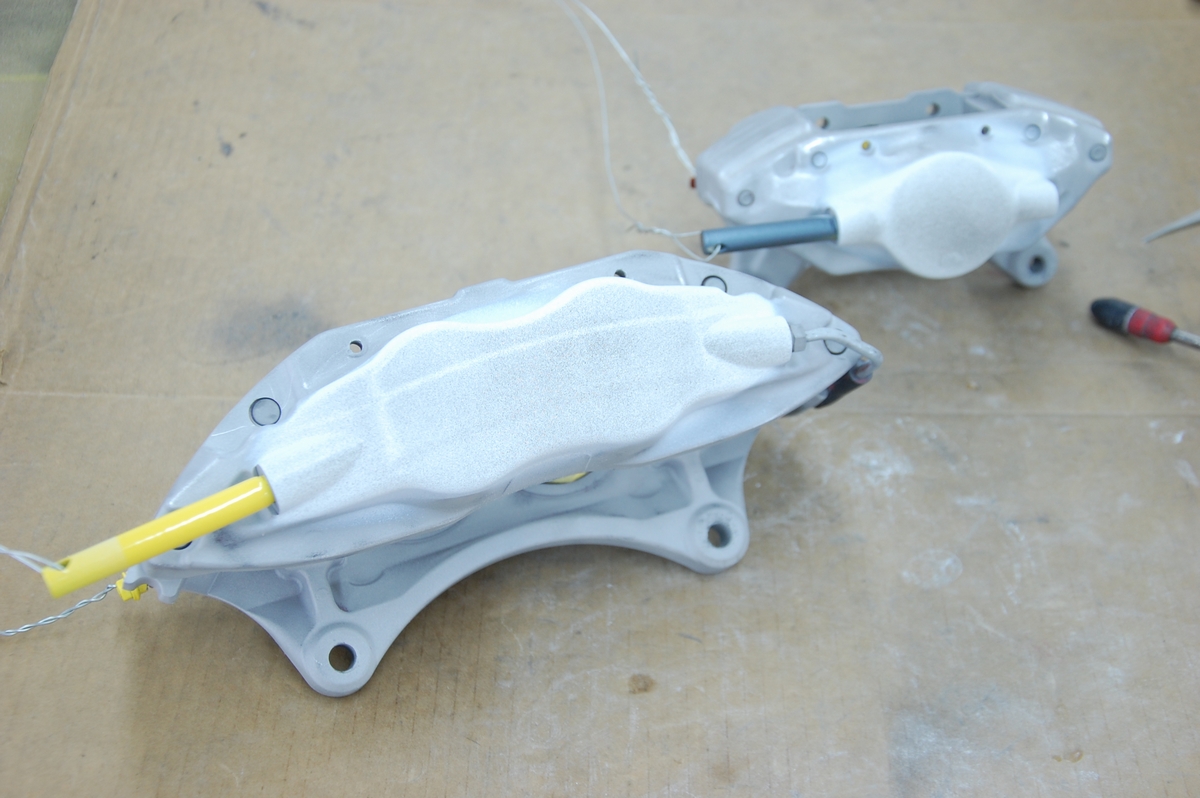

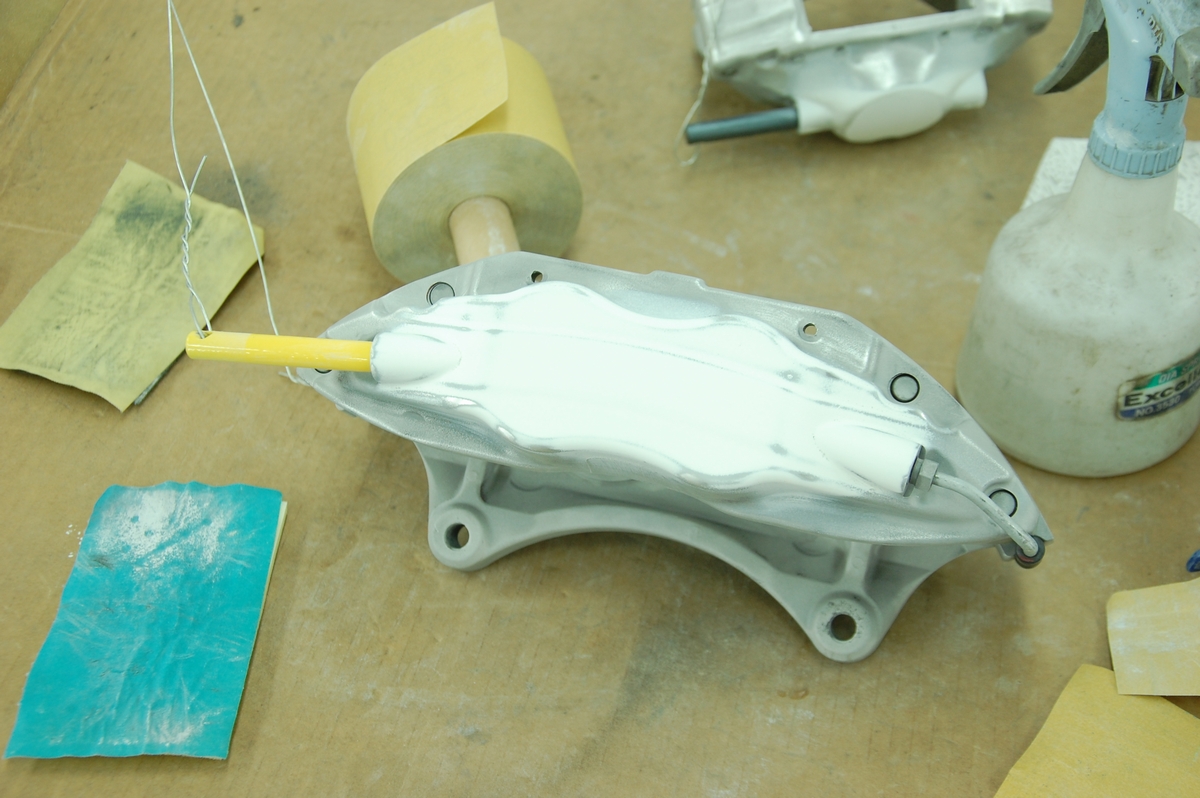

先日サーフェサーを塗っておいたランサーエボリューション用のブレンボキャリパーです。その後60℃40分程の熱を掛けて塗膜を硬化させ、ガイドコートとしてベースコートの黒をパラパラと塗っておきました。

先日サーフェサーを塗っておいたランサーエボリューション用のブレンボキャリパーです。その後60℃40分程の熱を掛けて塗膜を硬化させ、ガイドコートとしてベースコートの黒をパラパラと塗っておきました。

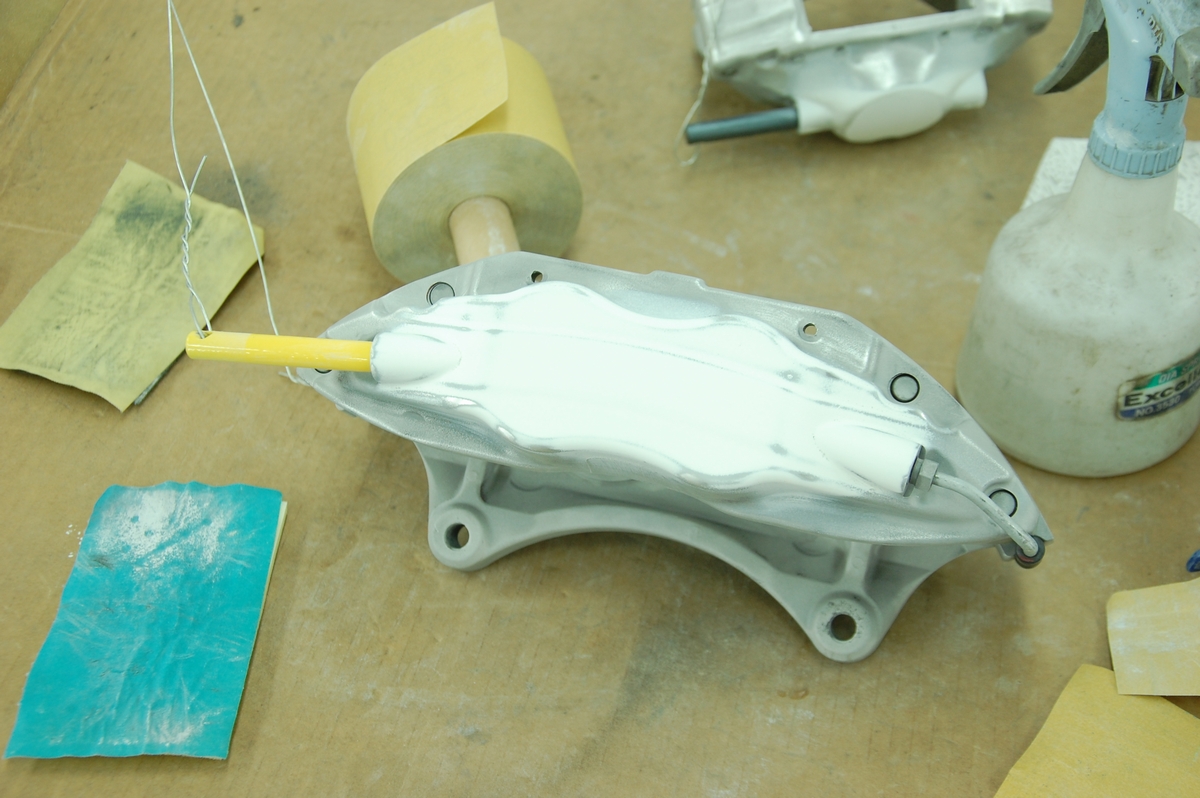

空研ぎ#320→#400→#500→#800でラインを整えます。この時点で素地(アルミ)が露出しても問題ありません。

空研ぎ#320→#400→#500→#800でラインを整えます。この時点で素地(アルミ)が露出しても問題ありません。

その後再び脱脂清掃し、

その後再び脱脂清掃し、

今度は全体にプライマーを塗布します。

今度は全体にプライマーを塗布します。

前回は目立つ正面=ロゴ周りだけでしたが、この時点では全体にプライマーを塗っています。

前回は目立つ正面=ロゴ周りだけでしたが、この時点では全体にプライマーを塗っています。

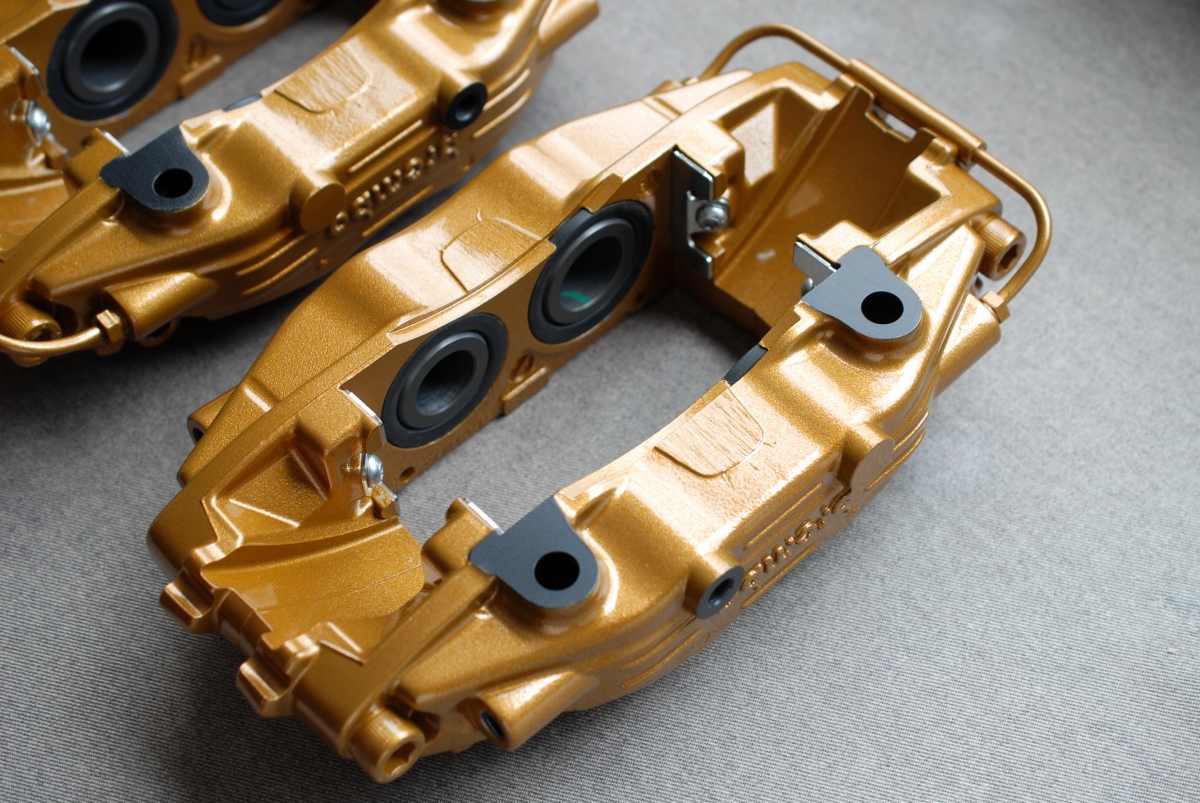

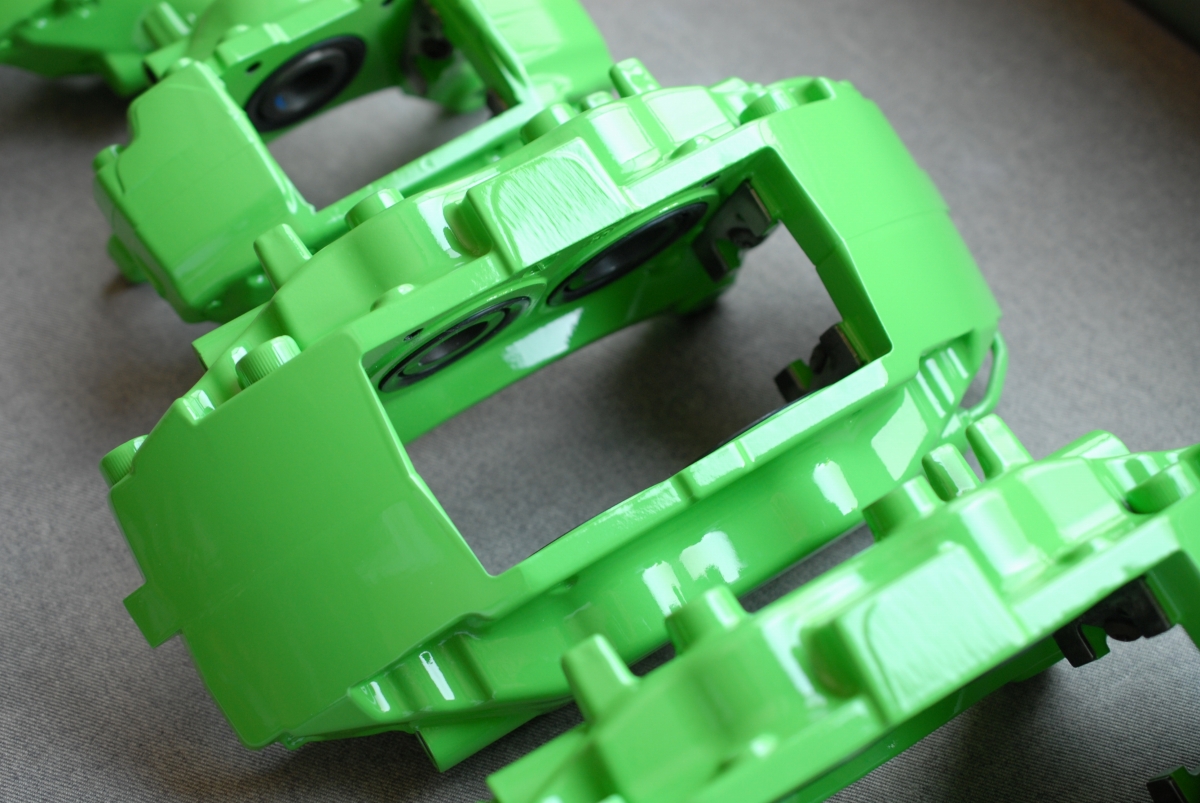

続けて塗膜の厚みを着けたくない箇所=ボディ固定部やガスケットあたり面、ブレーキパッドを固定するシャフトピンが入る穴の内側等ですね。

続けて塗膜の厚みを着けたくない箇所=ボディ固定部やガスケットあたり面、ブレーキパッドを固定するシャフトピンが入る穴の内側等ですね。

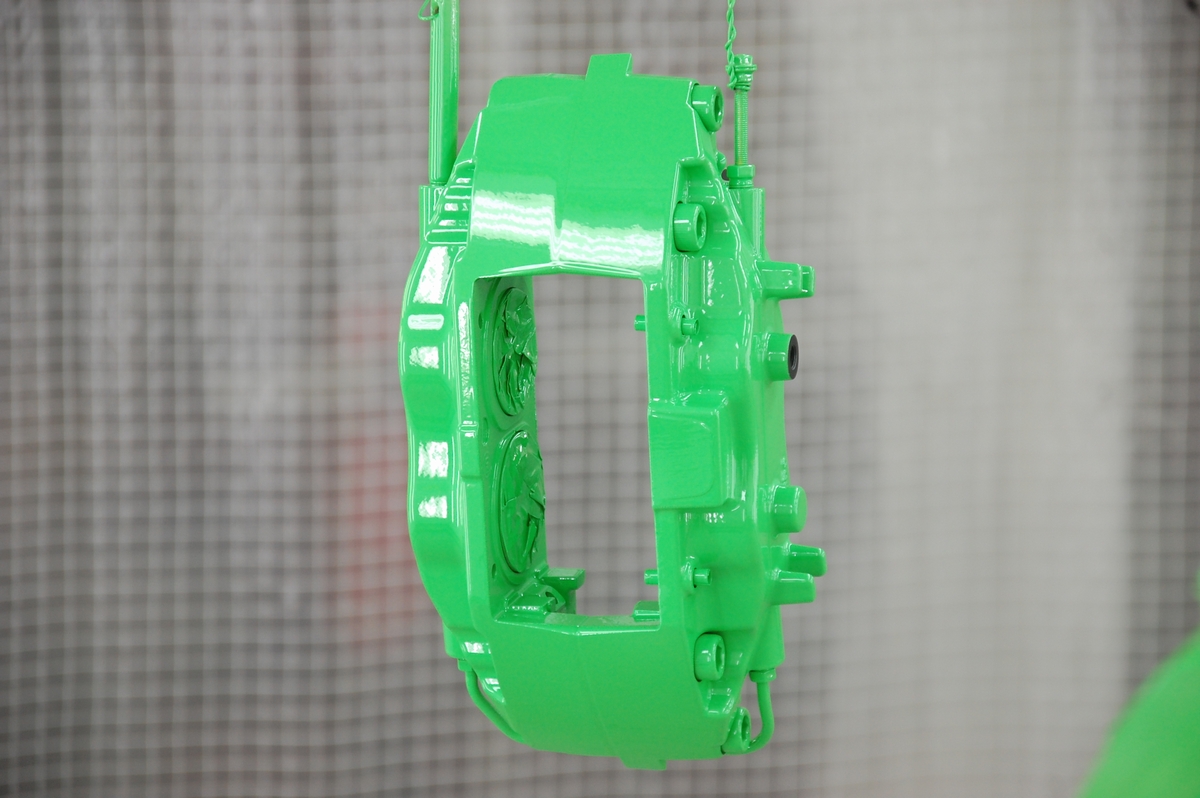

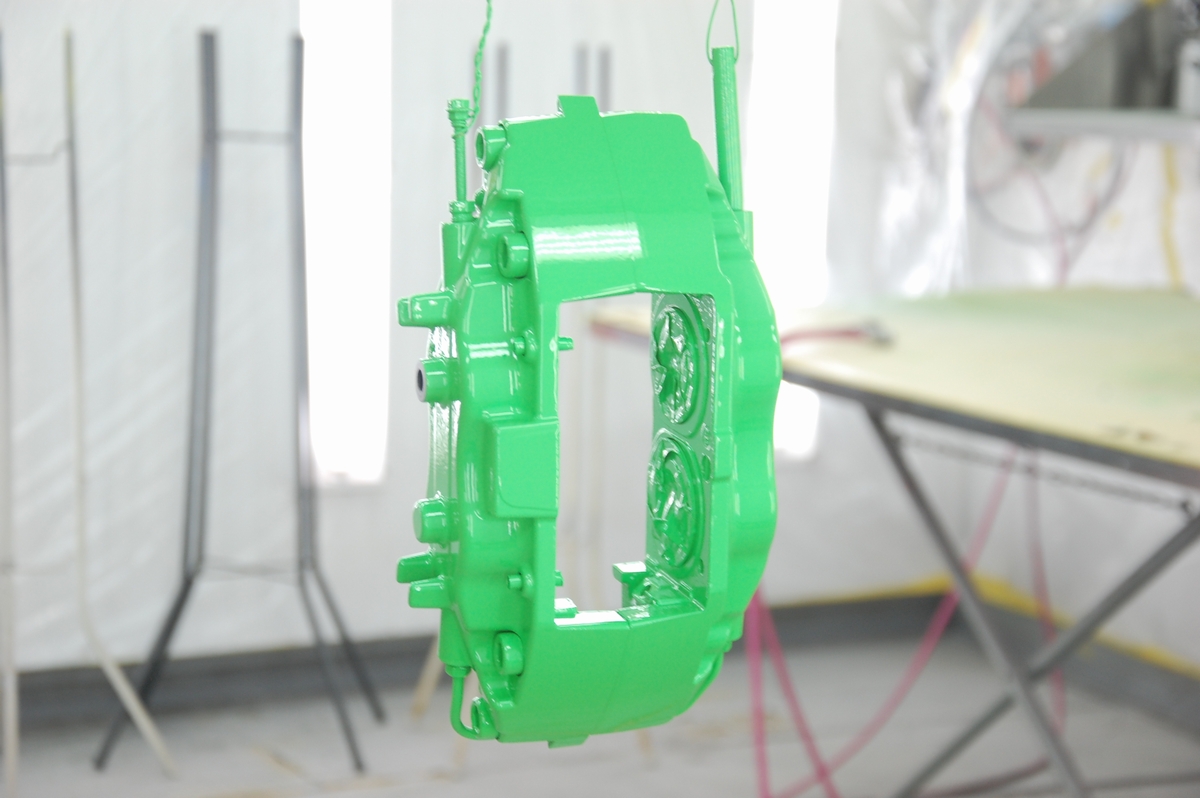

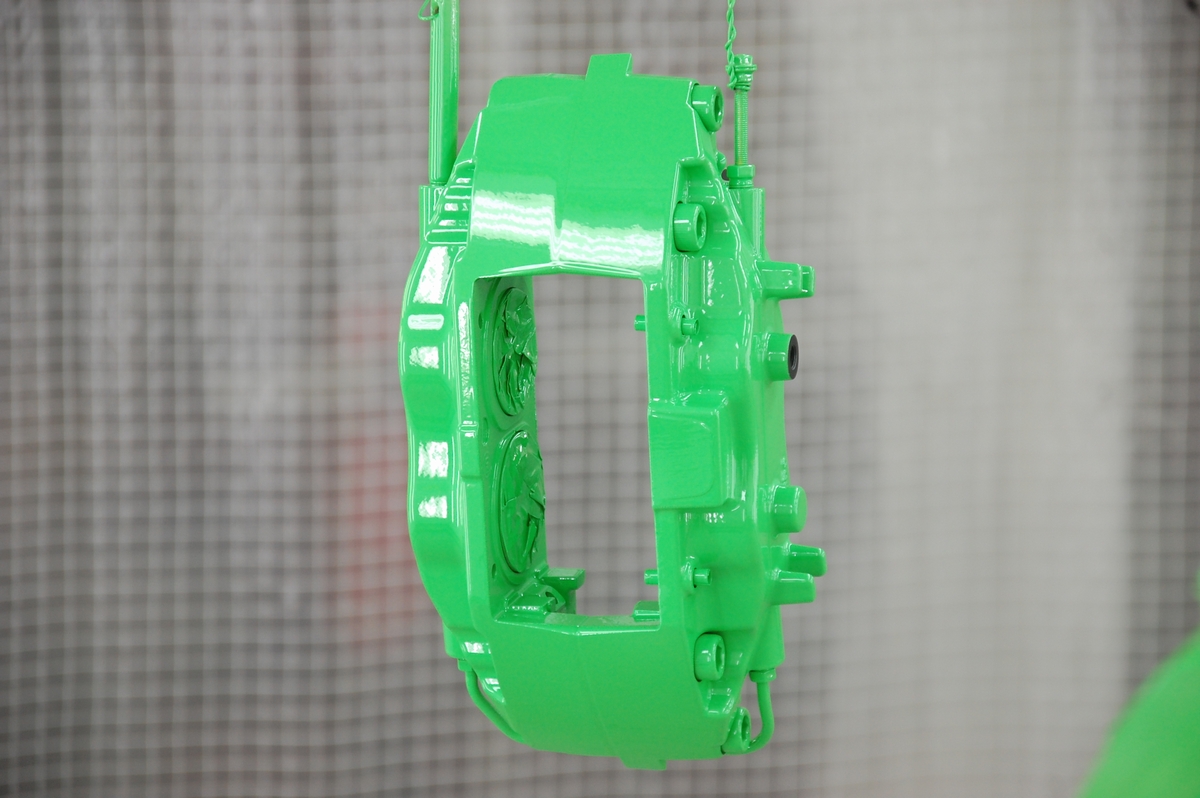

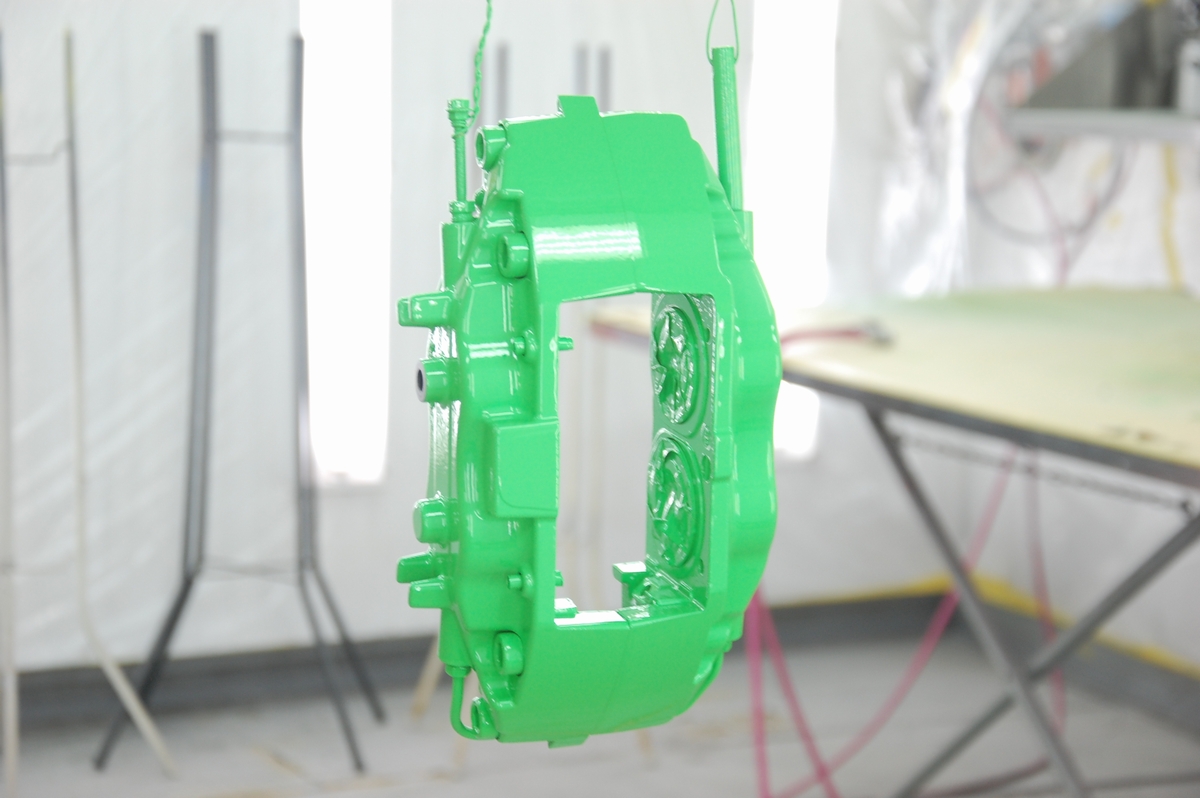

黒く塗った箇所をマスキングしたら、まずは下塗りとして似たようなグリーンを塗布します。隠蔽性を高くする為、白やオーカー等の無機顔料を多く含んだグリーンとなります。

黒く塗った箇所をマスキングしたら、まずは下塗りとして似たようなグリーンを塗布します。隠蔽性を高くする為、白やオーカー等の無機顔料を多く含んだグリーンとなります。

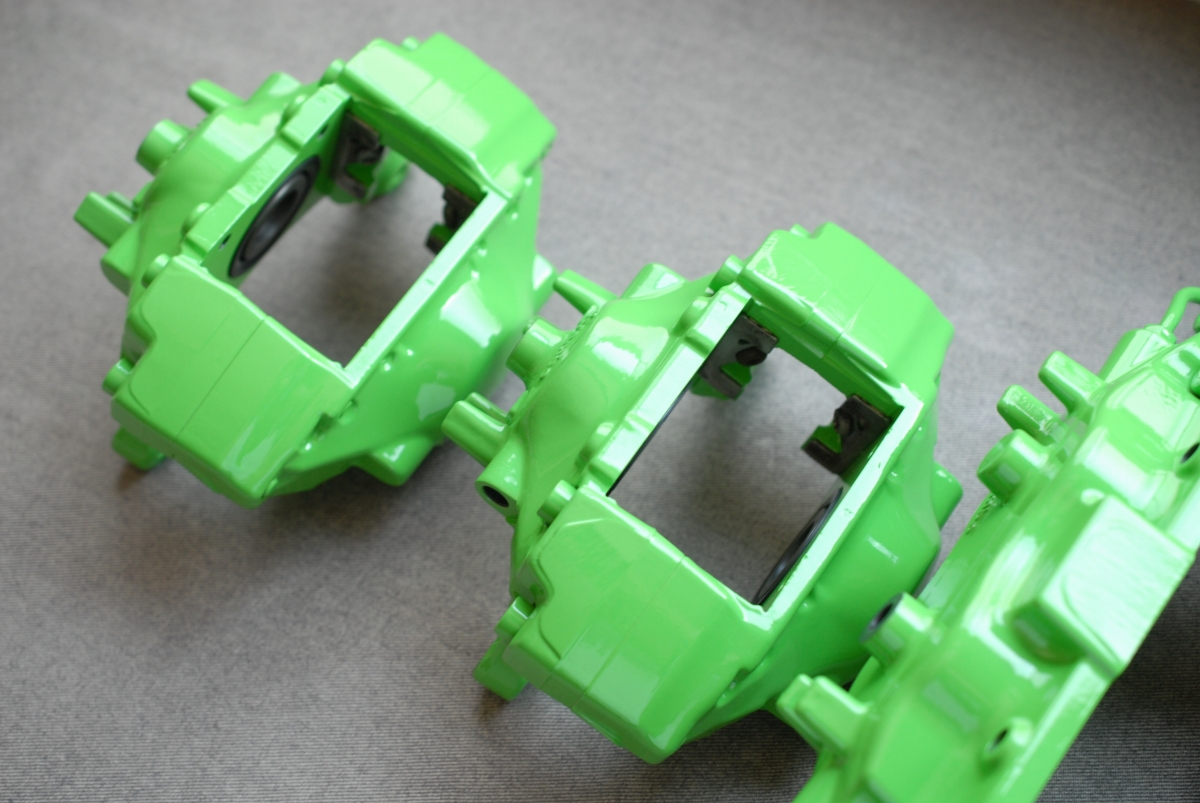

その後ご指定の塗色=ポルシェ「リザードグリーン」(カラーコードM6B)を全体に塗布し、ロゴ入れの準備をします。リザードグリーンは主に有機顔料系の鮮やかなイエローが使われている為これ単体では隠蔽し難く、なので一旦下色を塗っています。結果全体の塗膜が厚くなり過ぎず強度が上がります(ベースコートの厚塗りは塗膜の強度を下げます)。

その後ご指定の塗色=ポルシェ「リザードグリーン」(カラーコードM6B)を全体に塗布し、ロゴ入れの準備をします。リザードグリーンは主に有機顔料系の鮮やかなイエローが使われている為これ単体では隠蔽し難く、なので一旦下色を塗っています。結果全体の塗膜が厚くなり過ぎず強度が上がります(ベースコートの厚塗りは塗膜の強度を下げます)。

キャリパー本体への塗装は口径1.0mm~1.3mmくらいのスプレーガンを使いますが、ロゴ入れ等には0.3mm~0.5mmと口径の小さいエアーブラシを使っています。

キャリパー本体への塗装は口径1.0mm~1.3mmくらいのスプレーガンを使いますが、ロゴ入れ等には0.3mm~0.5mmと口径の小さいエアーブラシを使っています。

ロゴの色は同社ポルシェ「ウルトラバイオレット」(カラーコード:M4A)でご指定を頂いていて、

ロゴの色は同社ポルシェ「ウルトラバイオレット」(カラーコード:M4A)でご指定を頂いていて、

ただ塗った時点でどうもグレーっぽい(バイオレットには見えない)感じがしたので、

ただ塗った時点でどうもグレーっぽい(バイオレットには見えない)感じがしたので、

念のためもう一度色を作り、また色板にも塗って確認したところ、問題無い事を確認しました。

念のためもう一度色を作り、また色板にも塗って確認したところ、問題無い事を確認しました。

というのも、

イメージしていたのはこのような色で、勿論今回作った色もこちらと同じものなのですが、キャリパー本体色のグリーンに対してbremboロゴの小さい面積だと目の錯覚によってバイオレット感が判り難かった為です。クリアーを塗ってからでは取り返しがつきませんから、しっかり確認をしておくようにしました。

イメージしていたのはこのような色で、勿論今回作った色もこちらと同じものなのですが、キャリパー本体色のグリーンに対してbremboロゴの小さい面積だと目の錯覚によってバイオレット感が判り難かった為です。クリアーを塗ってからでは取り返しがつきませんから、しっかり確認をしておくようにしました。

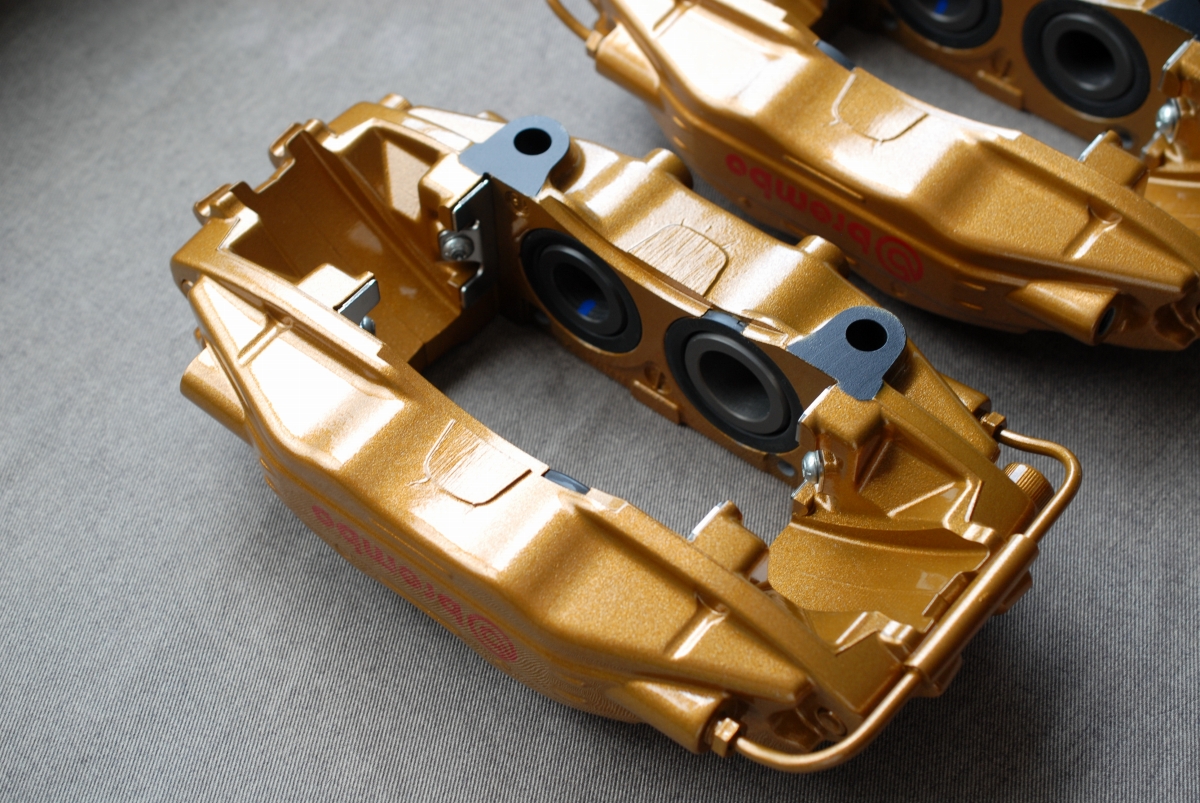

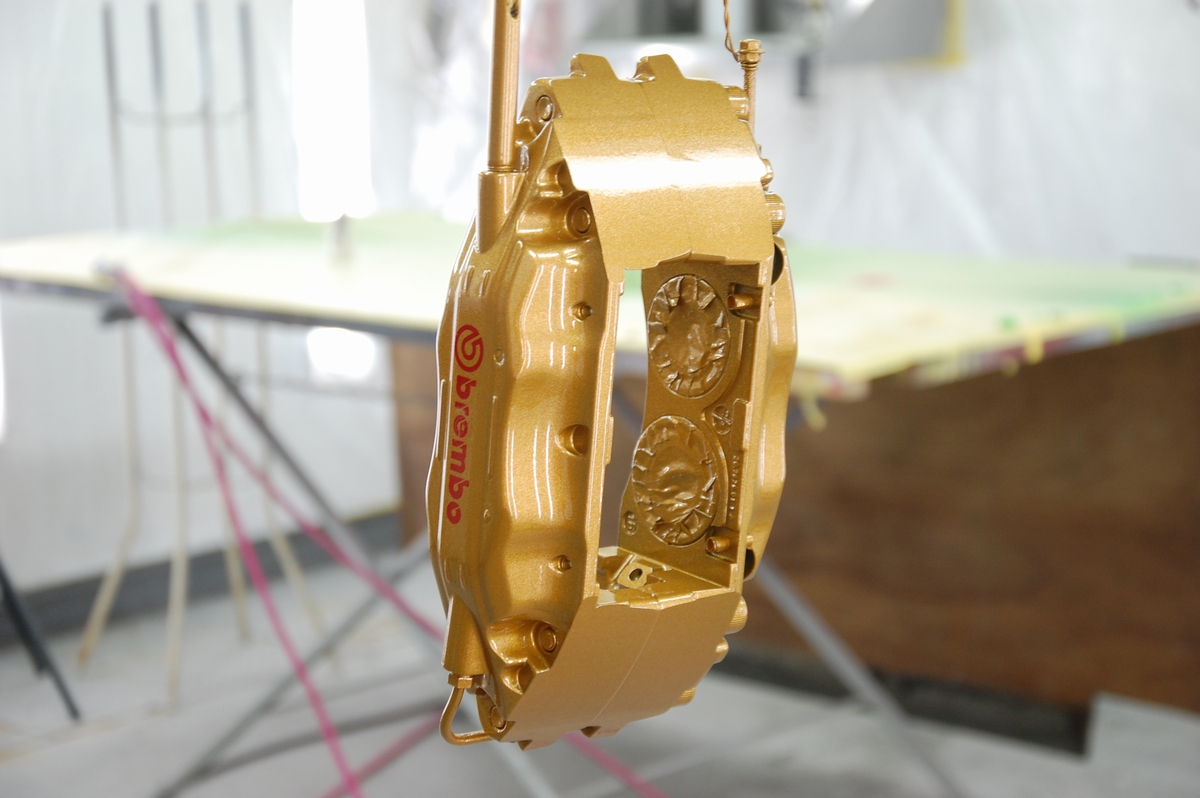

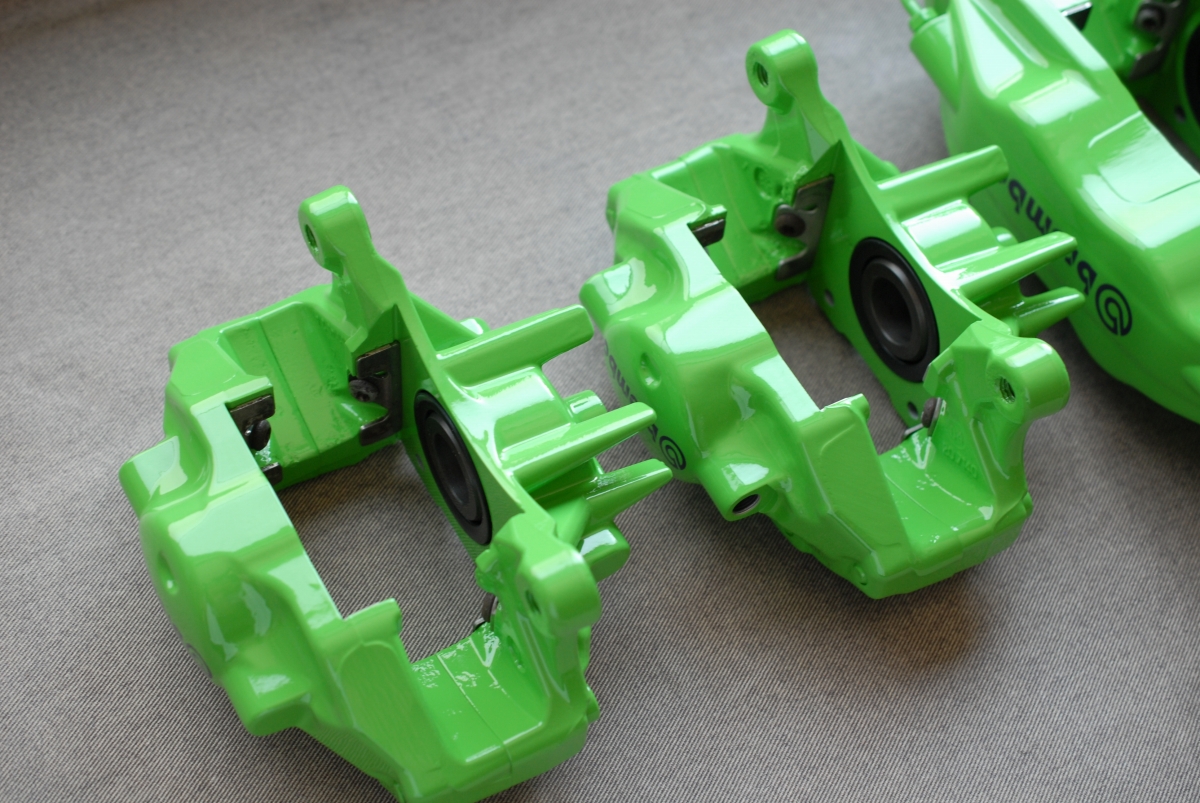

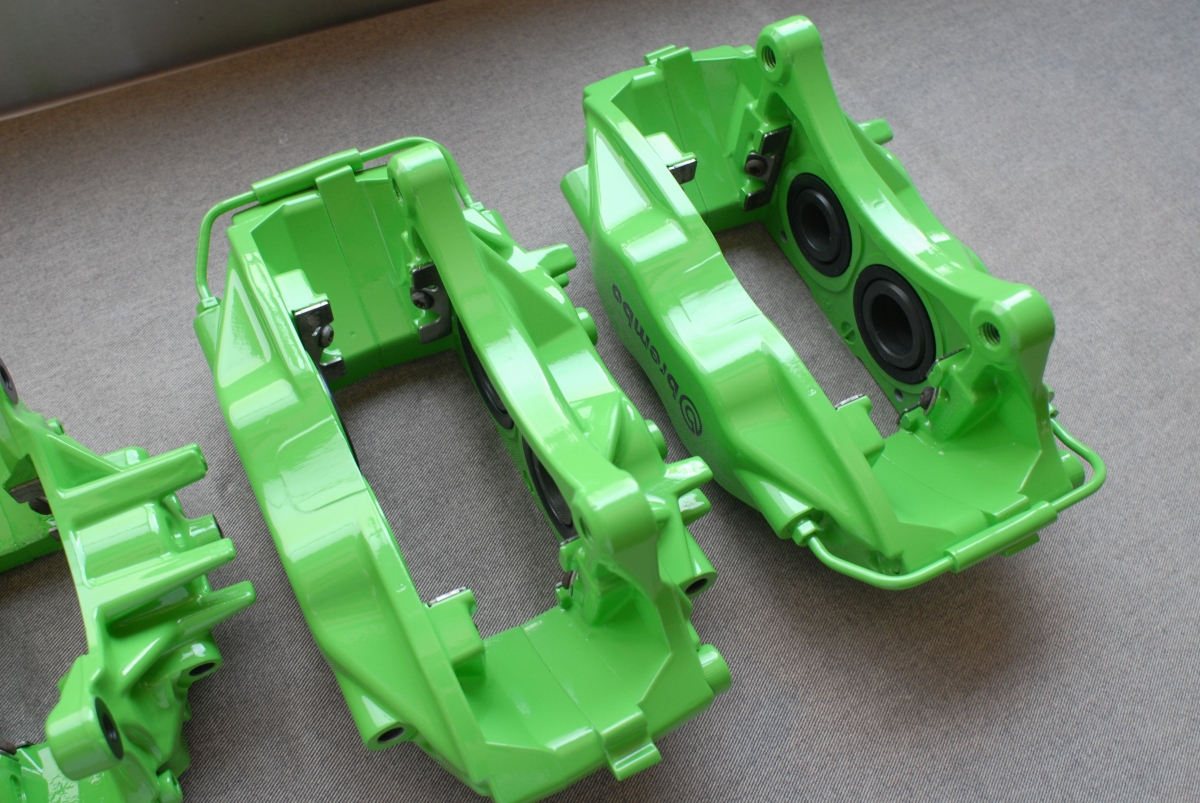

そして最後にクリアーを塗って本塗り完了です。お待たせしました!

そして最後にクリアーを塗って本塗り完了です。お待たせしました!

尚、完成時以外での撮影では画像を編集加工する場合もあるのですが(シャッタースピードを落とし手ブレするのを防ぐため、多少暗くても後から明るくする等)、今回はどれも完成時と同じくサイズの縮小以外は未加工となっています。

尚、完成時以外での撮影では画像を編集加工する場合もあるのですが(シャッタースピードを落とし手ブレするのを防ぐため、多少暗くても後から明るくする等)、今回はどれも完成時と同じくサイズの縮小以外は未加工となっています。

bremboのロゴ単体で見るとグレー色に見えますが、同じように塗った色板を単体で見るとバイオレットなのが判ります。

bremboのロゴ単体で見るとグレー色に見えますが、同じように塗った色板を単体で見るとバイオレットなのが判ります。

この後は一晩自然乾燥させ、後日60℃40分程の熱を掛けて塗膜を硬化させます。

それでは完成次第改めて紹介をさせて頂きます。どうぞもう少々お待ちくださいませ!

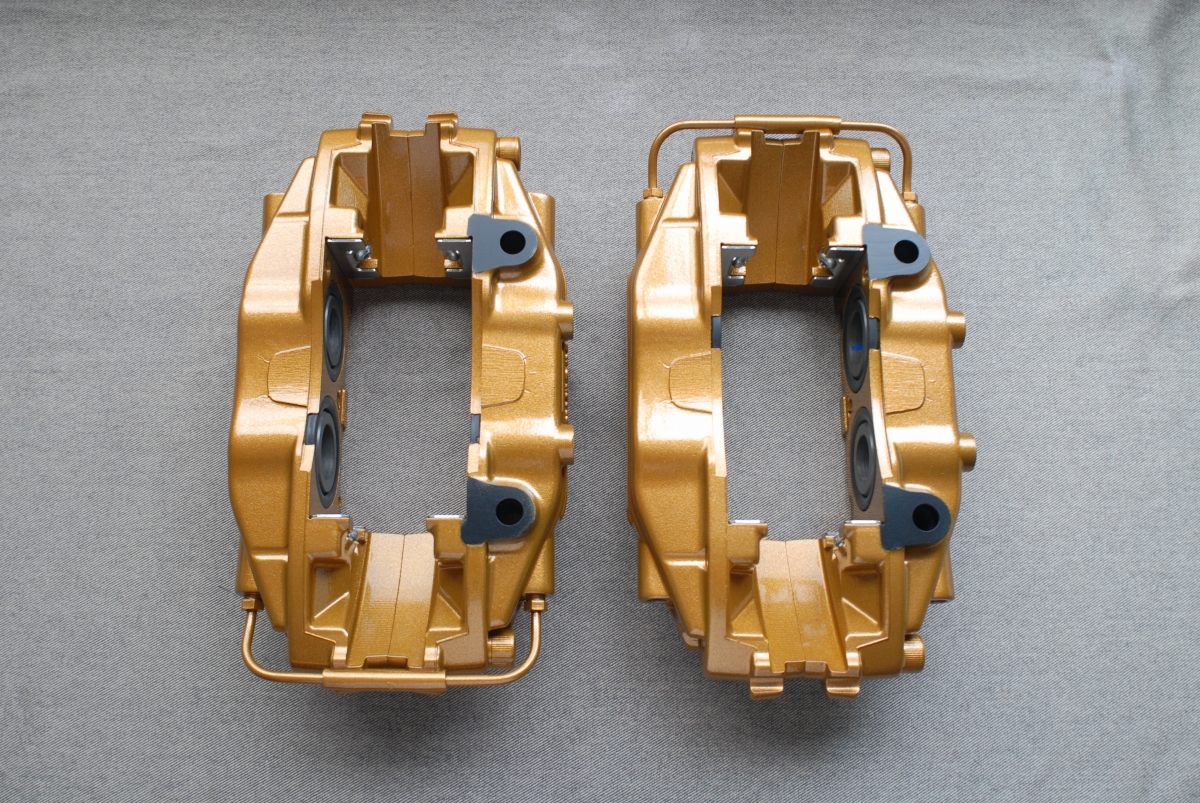

先日到着しておりましたポルシェボクスター用ブレンボキャリパーです。この度のご依頼、誠に有難う御座います!

先日到着しておりましたポルシェボクスター用ブレンボキャリパーです。この度のご依頼、誠に有難う御座います! ご依頼内容は当店規定のブレンボレッドでキャリパー本体を、ロゴは「brembo」を横幅80mm、色は白で承っています。

ご依頼内容は当店規定のブレンボレッドでキャリパー本体を、ロゴは「brembo」を横幅80mm、色は白で承っています。 ロゴもこの時と同じような感じになります。

ロゴもこの時と同じような感じになります。 サンドブラスト等の下地作業につきましては、いつものブレーキ屋さんでの施工となります。

サンドブラスト等の下地作業につきましては、いつものブレーキ屋さんでの施工となります。 尚、先日完成したF50のブレンボキャリパーは、その後オーナー様よりご感想頂きましたので、記事の最後に追加で紹介させて頂きました。参考になれば幸いです。

尚、先日完成したF50のブレンボキャリパーは、その後オーナー様よりご感想頂きましたので、記事の最後に追加で紹介させて頂きました。参考になれば幸いです。