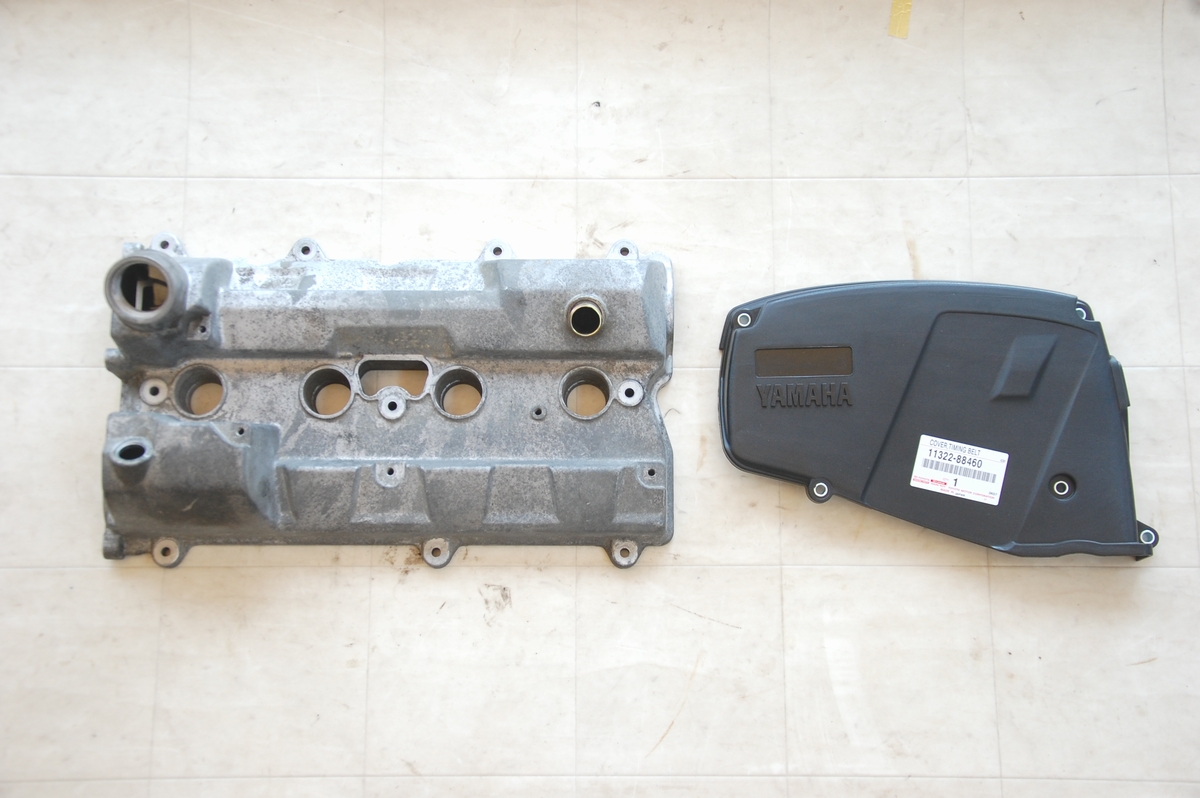

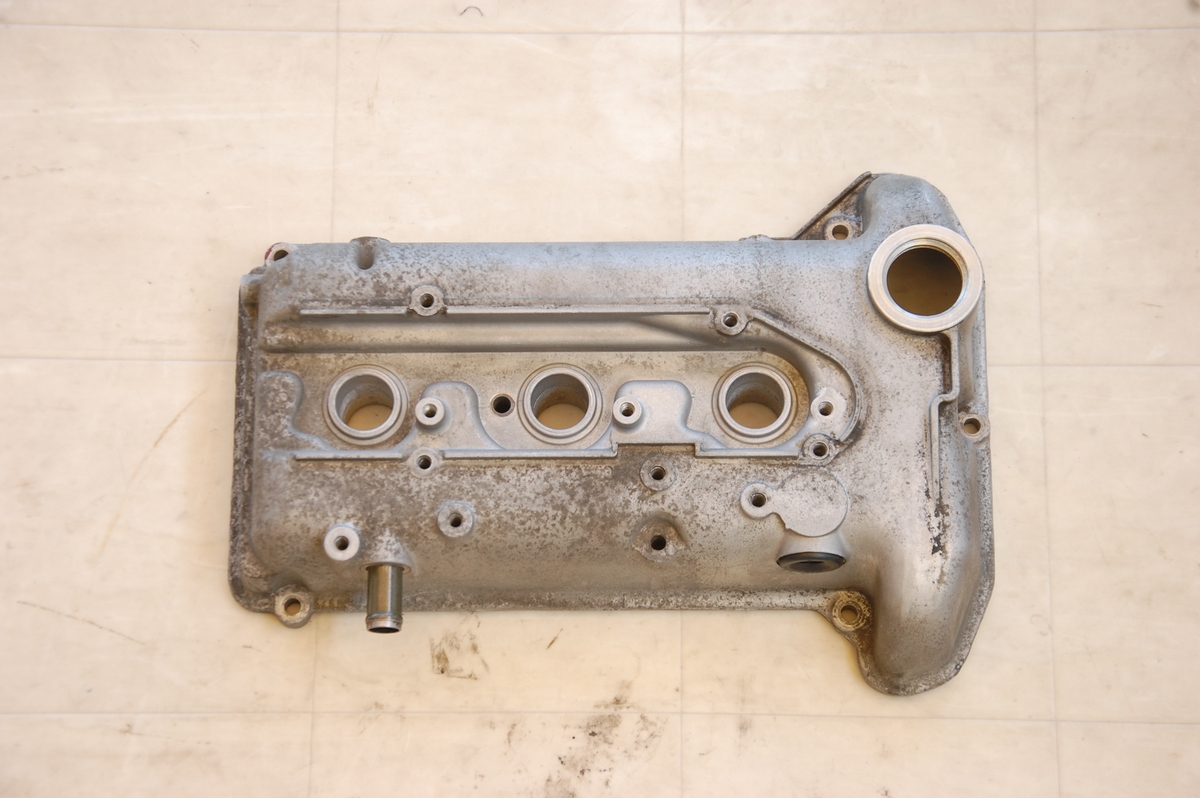

先日下準備を行っておいたたBMW R nineT2バルブスタイルシリンダーヘッドカバー一式です。その後全体をシンナーで洗い流すようにして脱脂洗浄しておきました。

先日下準備を行っておいたたBMW R nineT2バルブスタイルシリンダーヘッドカバー一式です。その後全体をシンナーで洗い流すようにして脱脂洗浄しておきました。

まずはマスキングを行います。最初に穴などを塞ぎ、

まずはマスキングを行います。最初に穴などを塞ぎ、

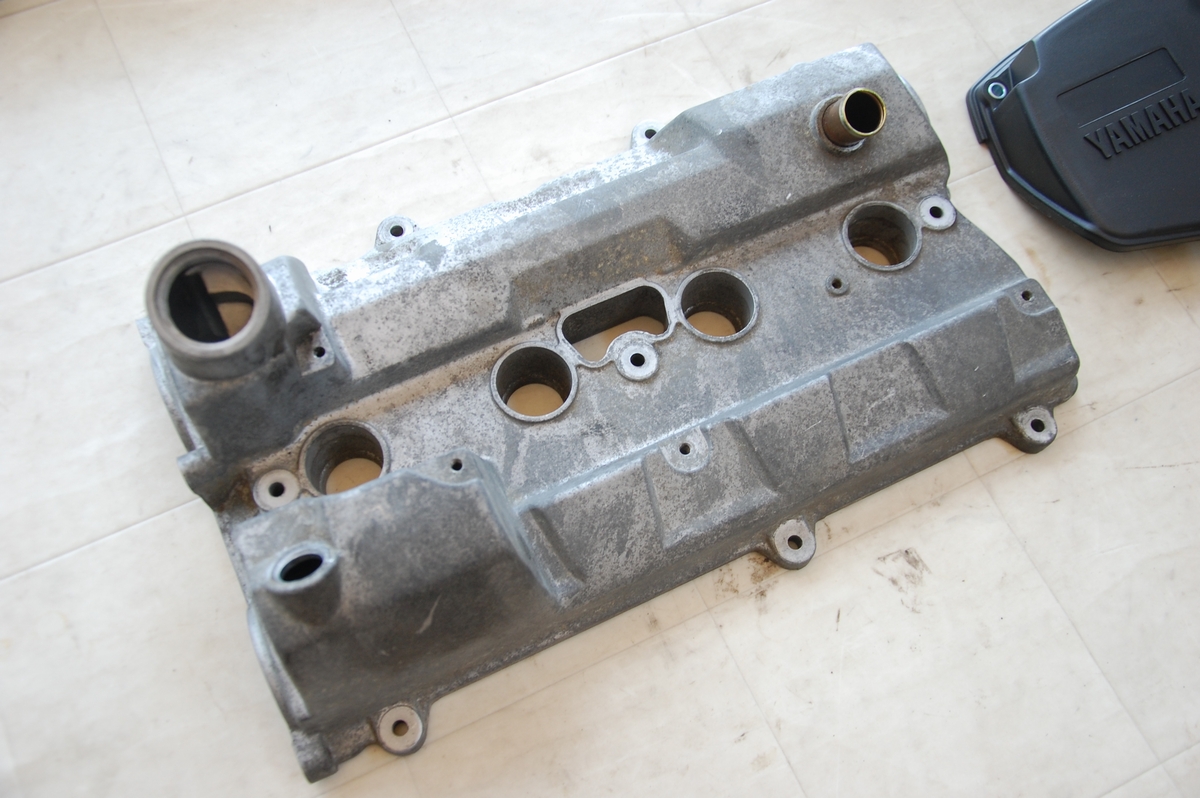

養生紙で裏面を覆います。

養生紙で裏面を覆います。

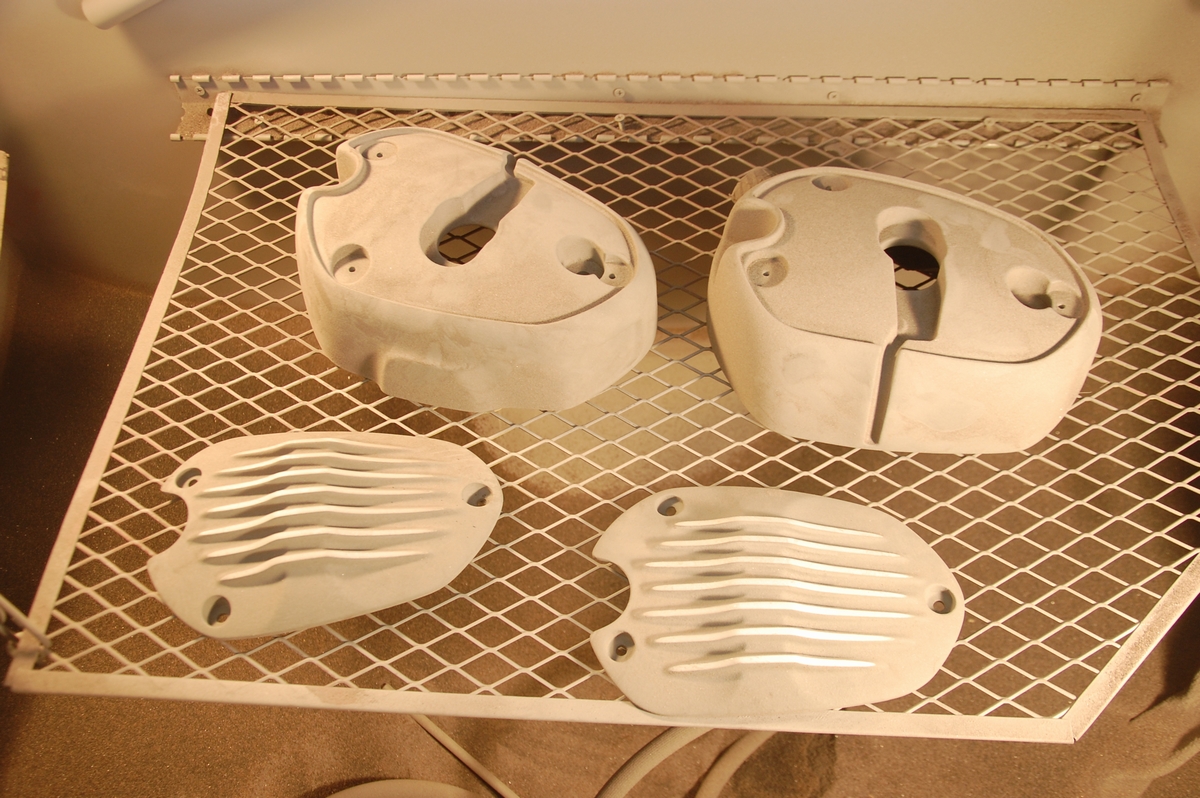

台に並べます。

台に並べます。

全体にサンドブラストが当たって艶消しのような状態になっているのが判るかと思います。

全体にサンドブラストが当たって艶消しのような状態になっているのが判るかと思います。

これによりこれから塗る塗料がしっかり密着するようになります。逆を言うと足付け処理無しで塗料やパテ、接着剤を塗っても経年で剥がれてしまうので、この作業を省き、替わりに安易な方法=密着剤(スプレー糊のような物)を使うような塗装は当店では対応していません。メッキの上に透過性塗装を重ねるカラーメッキ風塗装等ですね。

これによりこれから塗る塗料がしっかり密着するようになります。逆を言うと足付け処理無しで塗料やパテ、接着剤を塗っても経年で剥がれてしまうので、この作業を省き、替わりに安易な方法=密着剤(スプレー糊のような物)を使うような塗装は当店では対応していません。メッキの上に透過性塗装を重ねるカラーメッキ風塗装等ですね。

エアーブローをして埃を飛ばしたらプライマーを塗布します。

エアーブローをして埃を飛ばしたらプライマーを塗布します。

裏側が乾いたらひっくり返して表側にも塗ります。

裏側が乾いたらひっくり返して表側にも塗ります。

続けて結晶塗装を塗りたくない箇所にベースコートの黒を塗ります。ディーラーのメカニックの方曰く、ここを塗ってしまうと固着してしまうというボルト固定部4か所ですね。

続けて結晶塗装を塗りたくない箇所にベースコートの黒を塗ります。ディーラーのメカニックの方曰く、ここを塗ってしまうと固着してしまうというボルト固定部4か所ですね。

カバーパネルは裏側がプライマー色だと格好悪いので、こちらにもベースコートの黒を塗っておきます。

カバーパネルは裏側がプライマー色だと格好悪いので、こちらにもベースコートの黒を塗っておきます。

これが乾いたらマスキングし、

これが乾いたらマスキングし、

まずはテスト塗装を行います。

まずはテスト塗装を行います。

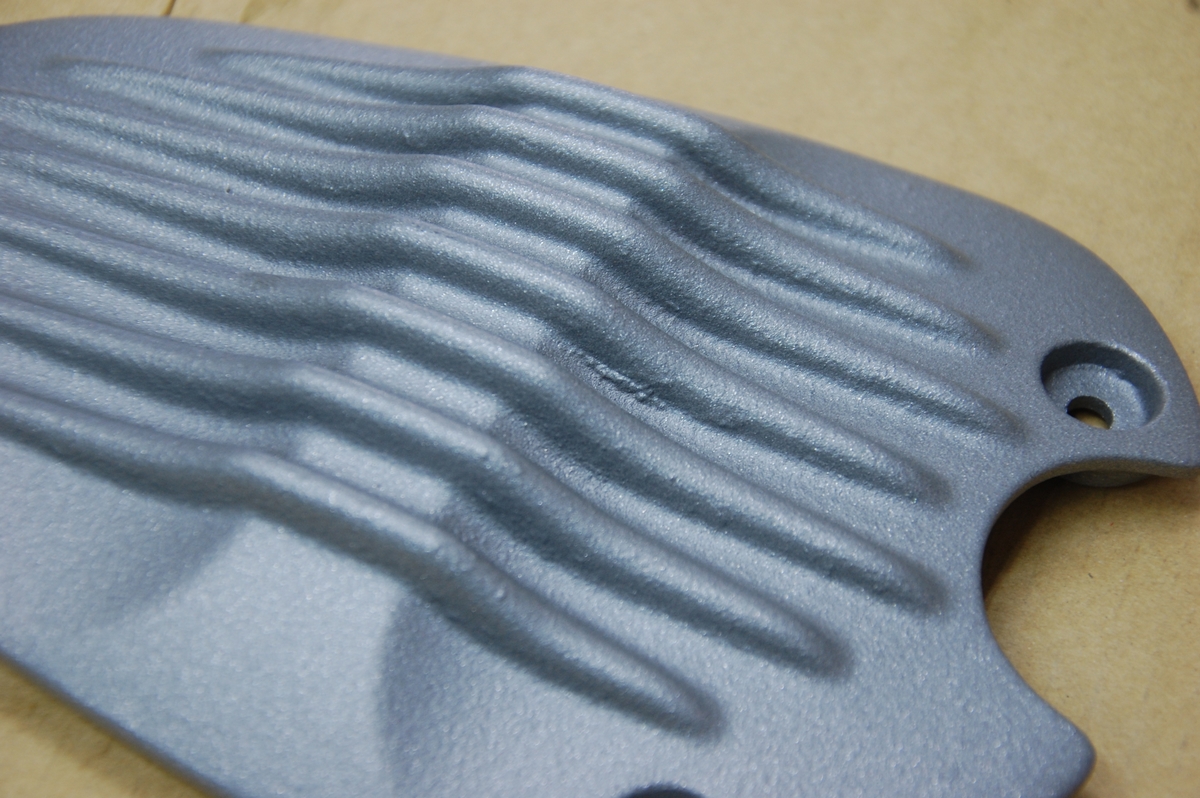

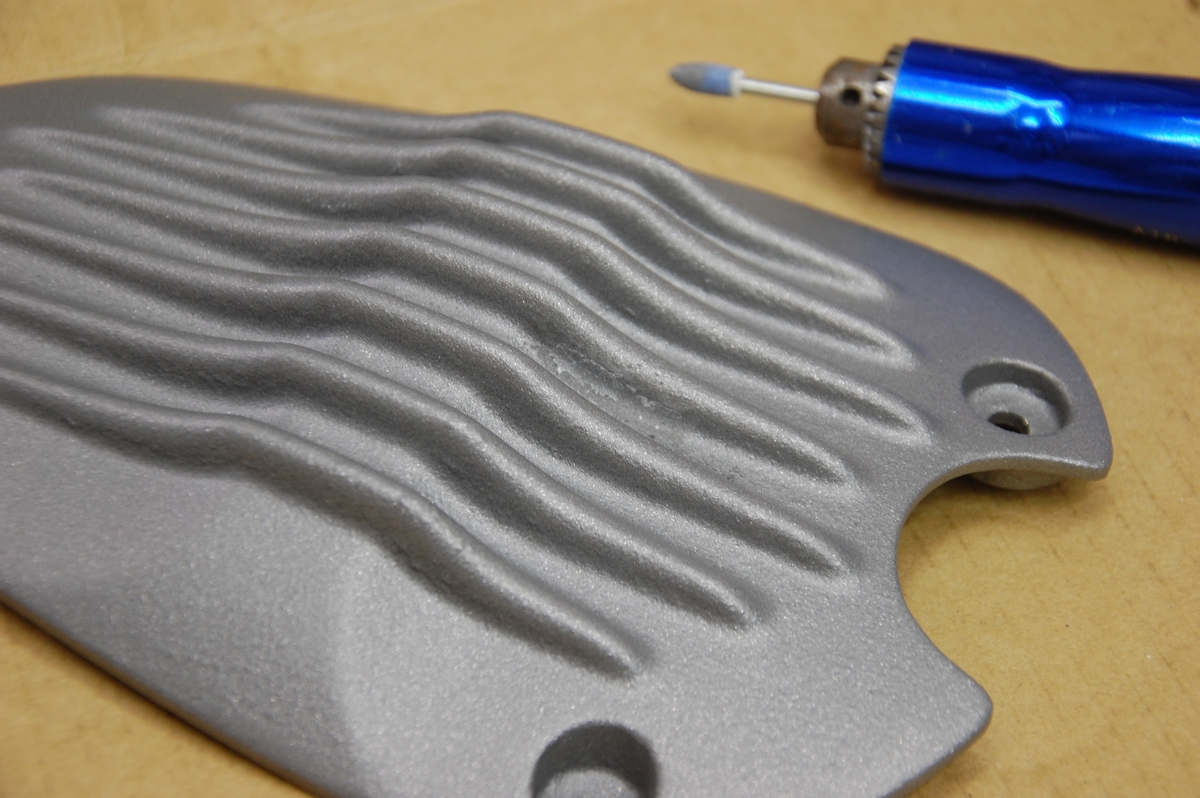

結晶塗装のチヂレ目は塗り方(主に膜厚)に依存する所があり、

結晶塗装のチヂレ目は塗り方(主に膜厚)に依存する所があり、

それの確認の為、こちらのパーツにはそれぞれコート数を変えて結晶塗装用の塗料(リンター)を塗っています。左側は右側より1コート多めに塗っているので結晶目が粗くなっているのが判るかと思います。

それの確認の為、こちらのパーツにはそれぞれコート数を変えて結晶塗装用の塗料(リンター)を塗っています。左側は右側より1コート多めに塗っているので結晶目が粗くなっているのが判るかと思います。

事前のテスト塗装が終わったら本番の塗装=本塗りを行います。

事前のテスト塗装が終わったら本番の塗装=本塗りを行います。

全体が均一な膜厚になるよう、5コート程を塗り重ねました。

全体が均一な膜厚になるよう、5コート程を塗り重ねました。

その後赤外線ヒーターで120℃程の熱を掛けると結晶目が現れます。

その後赤外線ヒーターで120℃程の熱を掛けると結晶目が現れます。

良い具合に結晶目が並んでくれたと思います。

良い具合に結晶目が並んでくれたと思います。

塗り足りなかったり塗り過ぎたり、巣穴からブリスターが出たりしてトラブルが起きた場合はシンナー層に入れて塗膜を剥がして最初からやり直すか、またはしっかり焼き付けした後にサンディングして塗り直したりします。

塗り足りなかったり塗り過ぎたり、巣穴からブリスターが出たりしてトラブルが起きた場合はシンナー層に入れて塗膜を剥がして最初からやり直すか、またはしっかり焼き付けした後にサンディングして塗り直したりします。

安定して仕上げるにはかなり難易度の高い塗装で、最近メガネを掛けたままだと近くの物が見えにくくなって来たので、もう少ししたらプレッシャーの高い結晶塗装は引退=受付を辞めようかと思っています。

安定して仕上げるにはかなり難易度の高い塗装で、最近メガネを掛けたままだと近くの物が見えにくくなって来たので、もう少ししたらプレッシャーの高い結晶塗装は引退=受付を辞めようかと思っています。

というのも、去年の話で大手のメーカーの担当者さんから「結晶塗装用の塗料をどこから仕入れていますか?実は使われている樹脂か溶剤が廃止になるようで、もう国内では入手が出来なくなる可能性があるのです」という話を聞いていて、もしそうなったらそれが当店の辞め時かと思った次第です。

というのも、去年の話で大手のメーカーの担当者さんから「結晶塗装用の塗料をどこから仕入れていますか?実は使われている樹脂か溶剤が廃止になるようで、もう国内では入手が出来なくなる可能性があるのです」という話を聞いていて、もしそうなったらそれが当店の辞め時かと思った次第です。

ただその後も普通に注文出来たので(笑)、とりあえずは現状まだ続けている次第です。代替の樹脂が見つかったのですかね。

ただその後も普通に注文出来たので(笑)、とりあえずは現状まだ続けている次第です。代替の樹脂が見つかったのですかね。

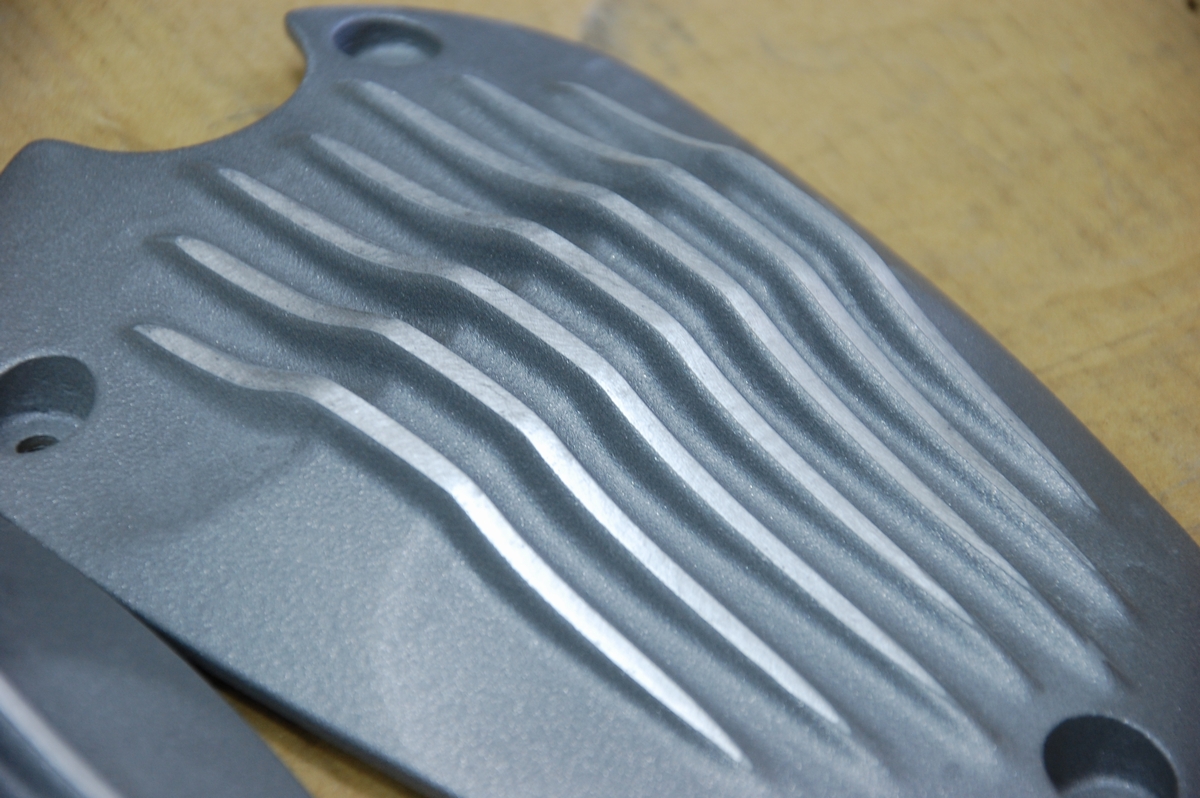

フィンの部分は一旦一緒に塗っていますが、この後二度焼きを行った後にここを研いでアルミ地を露出させて光らせます。

フィンの部分は一旦一緒に塗っていますが、この後二度焼きを行った後にここを研いでアルミ地を露出させて光らせます。

ちなみにこちらのパーツは趣味で作成している色見本キーホルダーの一部品で、素材は比較的熱に弱いPMMA=アクリル樹脂ですから、熱を掛けて塗膜を硬化させる(熱重合させる)結晶塗装ではこれまで何度も変形等のトラブルが起きています。ただその後色々と検証・対策を行い、現在はある一定数(80%くらい)はなんとか仕上げられるようになりました。

ちなみにこちらのパーツは趣味で作成している色見本キーホルダーの一部品で、素材は比較的熱に弱いPMMA=アクリル樹脂ですから、熱を掛けて塗膜を硬化させる(熱重合させる)結晶塗装ではこれまで何度も変形等のトラブルが起きています。ただその後色々と検証・対策を行い、現在はある一定数(80%くらい)はなんとか仕上げられるようになりました。

それでは作業が進行しましたらまた紹介をさせて頂きます。どうぞもう少々お待ちくださいませ!

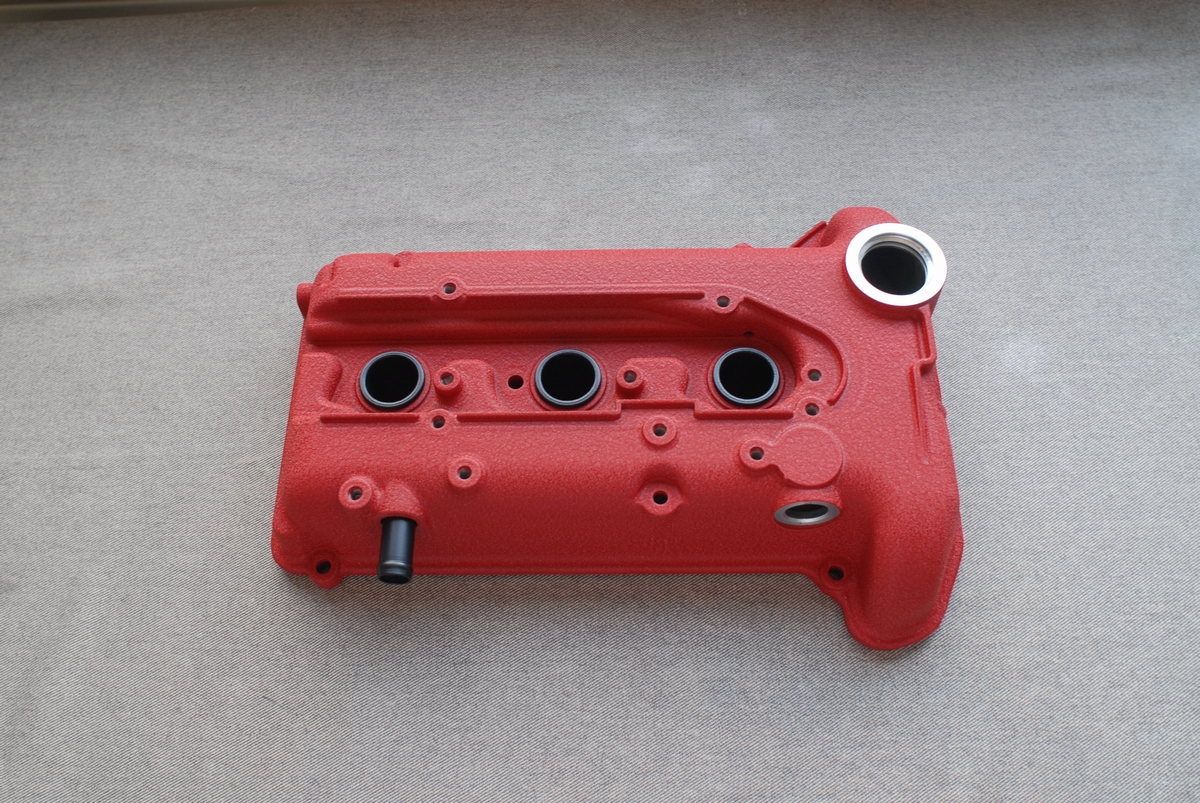

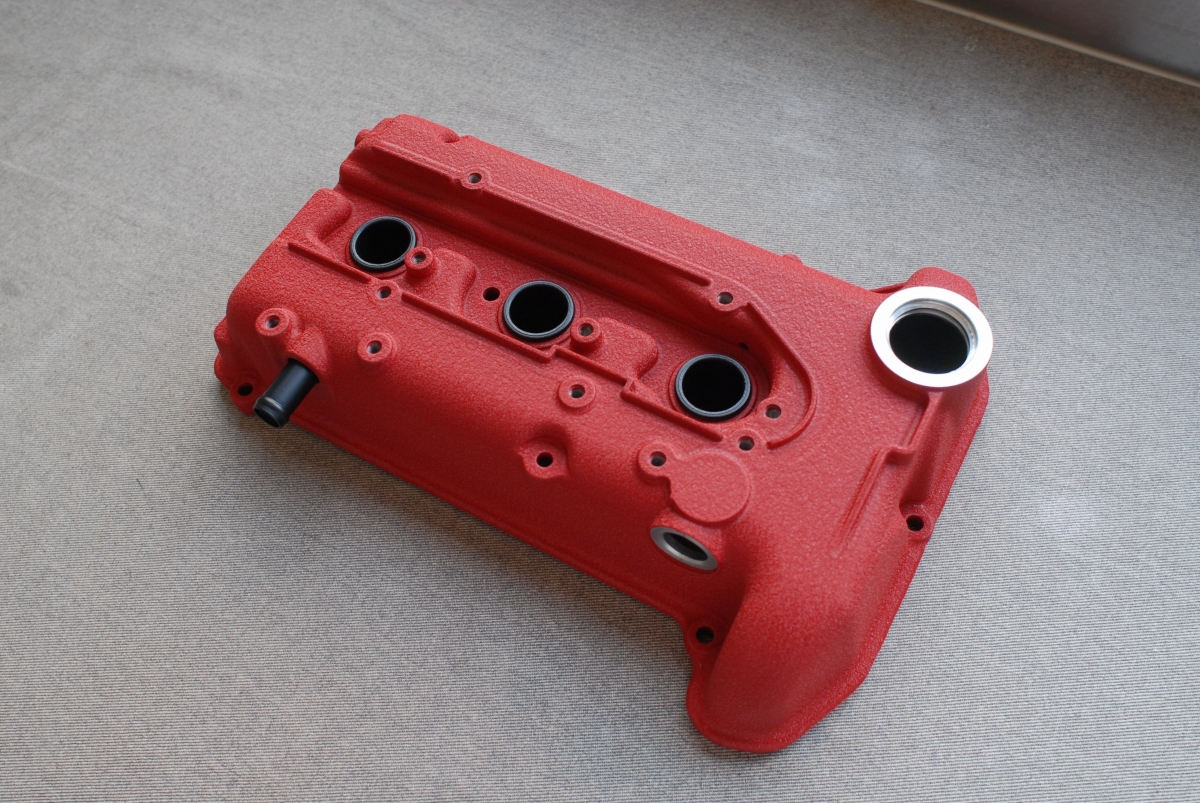

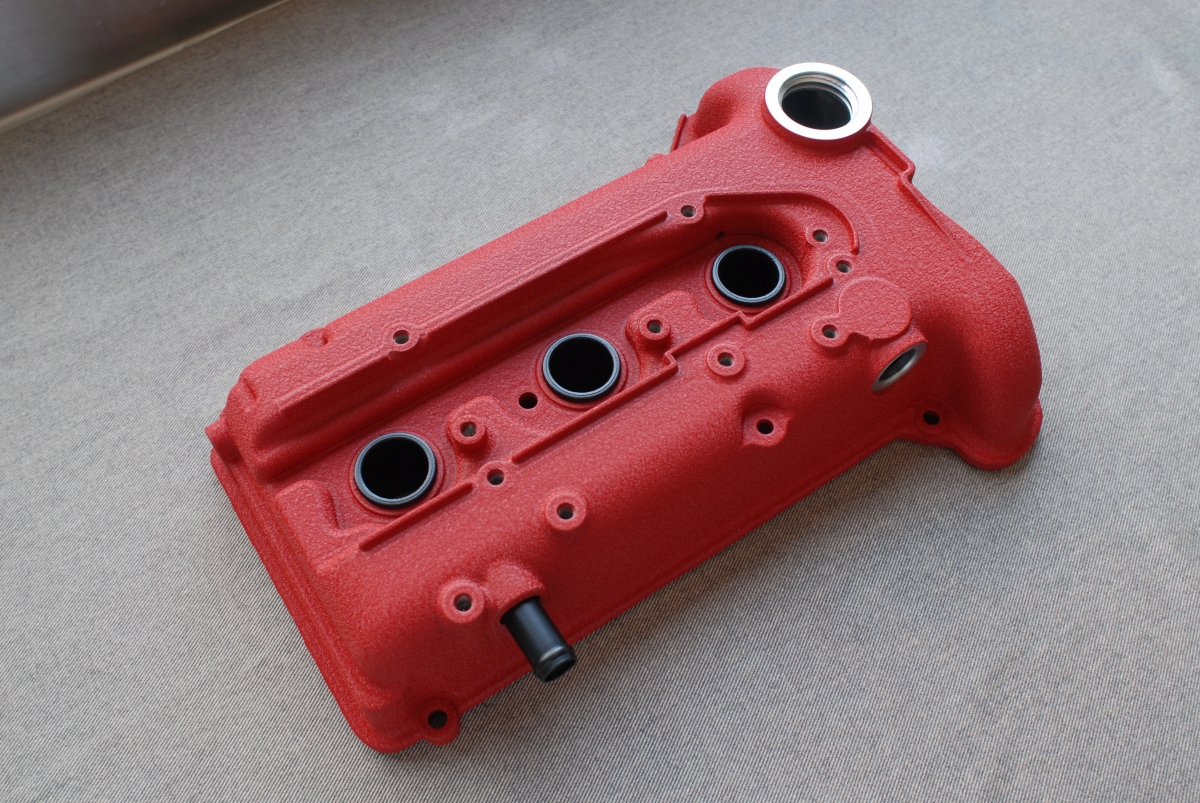

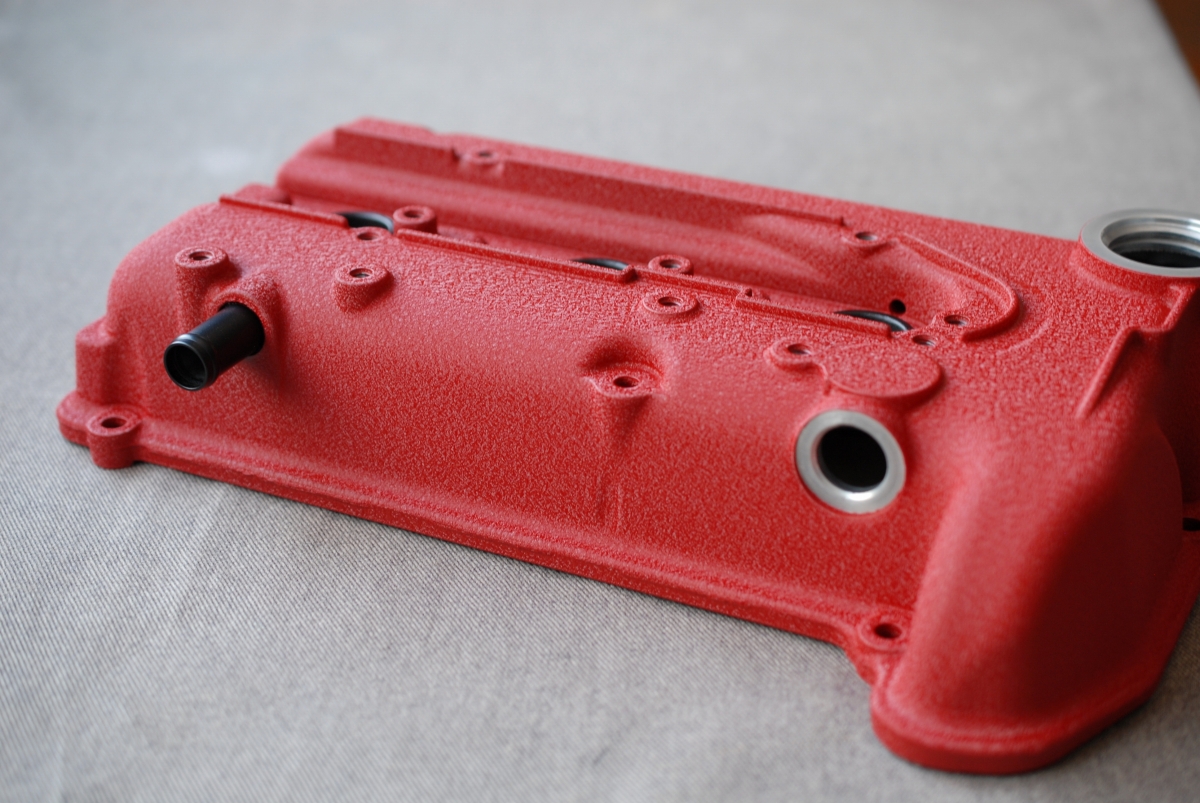

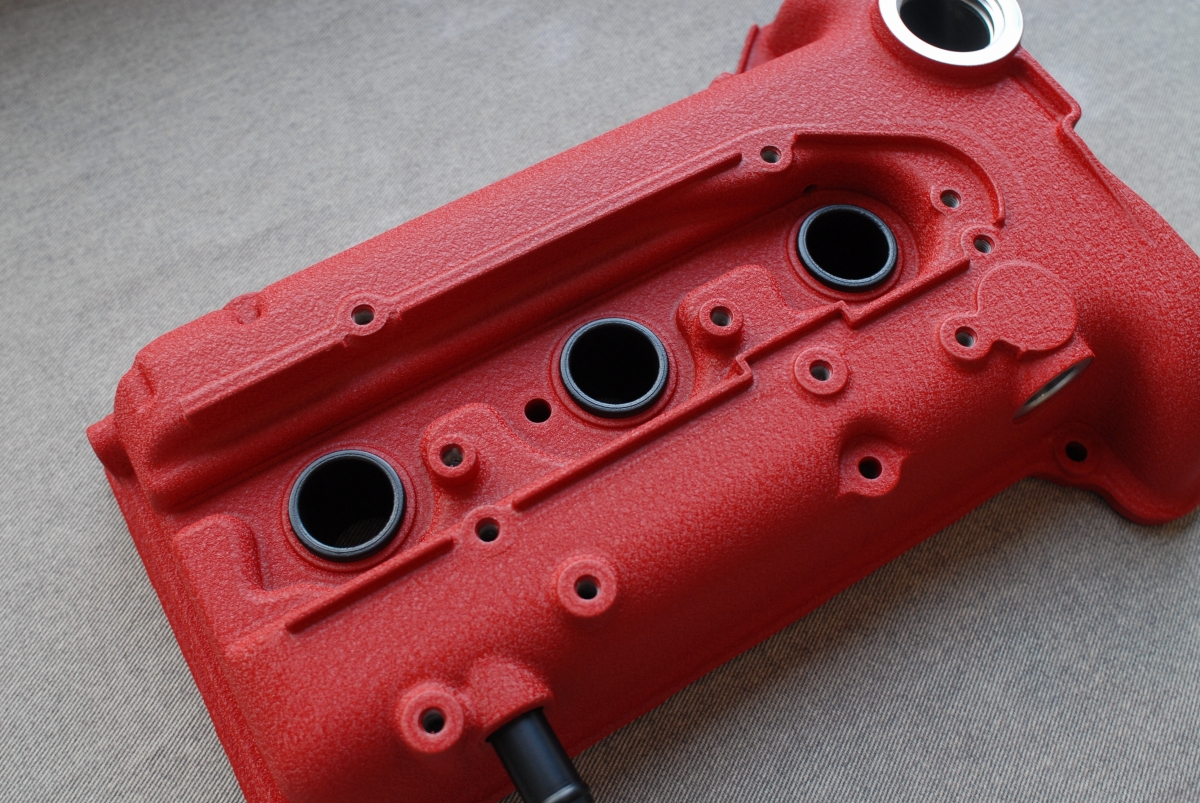

先日本塗りを終えていたBMW R nineT2バルブスタイルシリンダーヘッドカバー一式です。その後二度焼きを行い、最後にフィン部を削ります。

先日本塗りを終えていたBMW R nineT2バルブスタイルシリンダーヘッドカバー一式です。その後二度焼きを行い、最後にフィン部を削ります。 その後#180→#240→#320→#400→#500→#800と番手を上げてアルミ素地を光らせていきます。

その後#180→#240→#320→#400→#500→#800と番手を上げてアルミ素地を光らせていきます。 このままの方が金属感が高いのですが、アルミ素地が露出したままだと腐食し易いので、

このままの方が金属感が高いのですが、アルミ素地が露出したままだと腐食し易いので、 それの進行を遅らせられるよう、クリアーを筆で塗っておきます。

それの進行を遅らせられるよう、クリアーを筆で塗っておきます。 その後再び熱を入れて数日寝かしたら完成です。大変お待たせしました!

その後再び熱を入れて数日寝かしたら完成です。大変お待たせしました!

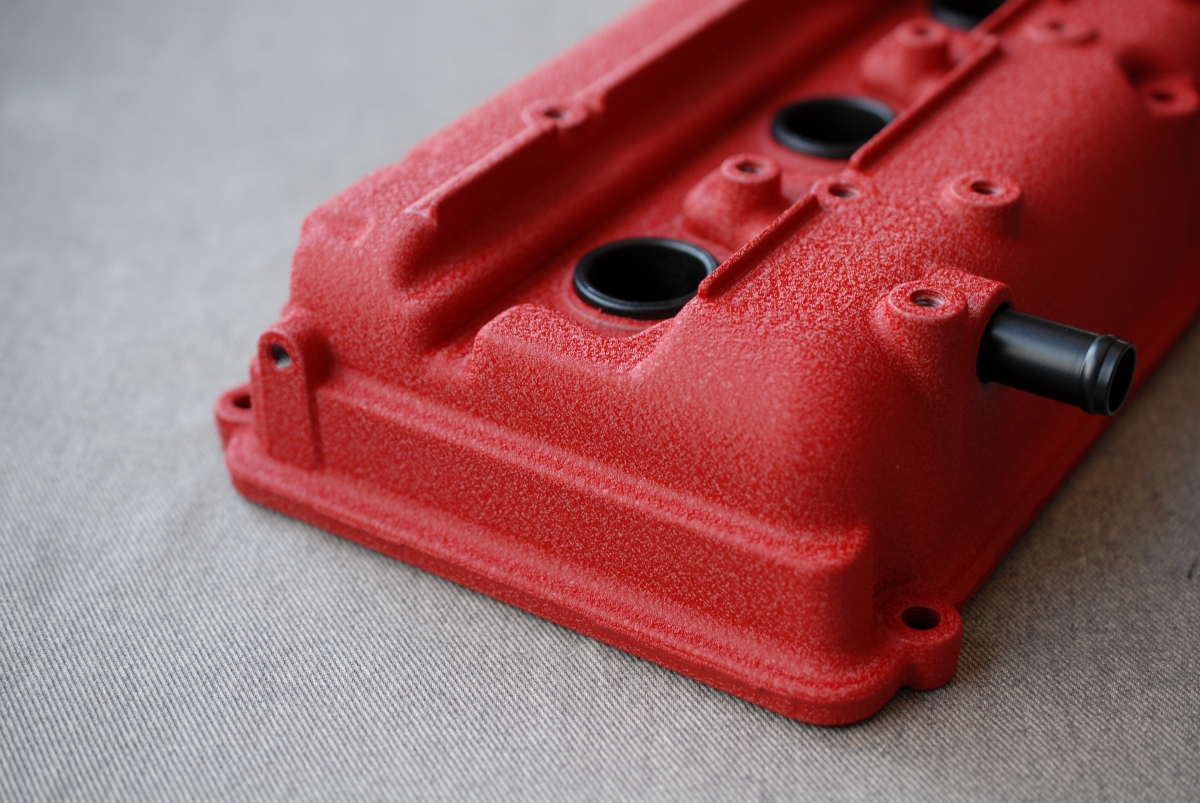

ボルト取り付け部は固着し易いようなので結晶塗装は塗らず、プライマーとベースコートの黒で薄膜に留めています。

ボルト取り付け部は固着し易いようなので結晶塗装は塗らず、プライマーとベースコートの黒で薄膜に留めています。

近くで見ると塗膜が幾何学模様になっているのが判るかと思います。

近くで見ると塗膜が幾何学模様になっているのが判るかと思います。 遠目からだと艶消しに見えますが、近くで見ると艶があるのが判ると思います。タオルで拭いても繊維が引っ掛からないのは表面が突起していないからですね。

遠目からだと艶消しに見えますが、近くで見ると艶があるのが判ると思います。タオルで拭いても繊維が引っ掛からないのは表面が突起していないからですね。